Q1 施設の特徴と急性冠症候群(ACS)患者さんの最近の傾向について教えてください。

当院は名古屋市南部を中心とする医療圏の三次救急施設として、「受け入れを断らない」を理念に救急医療を展開しています。救急での内科的な疾患としてはACSが多いため、循環器内科では救急のバックアップにも注力しています。

最近のACS患者さんは10年前より平均年齢が4~5歳ほど高齢化している一方で、喫煙率が若干高い地域性や生活習慣の欧米化などを背景に、若年化の傾向も見られます。

Q2 ACSの患者像や治療の課題について教えてください。

ACSの患者像としては高血圧症、脂質異常症、糖尿病、腎疾患などの合併例が多く、全体として多枝病変や石灰化病変、分岐部病変、びまん性病変など病態の複雑化が認められます。治療の課題としては、ご自身の病識が乏しく、服薬アドヒアランスや生活習慣の是正が難しい患者さんが少なくないことが挙げられます。

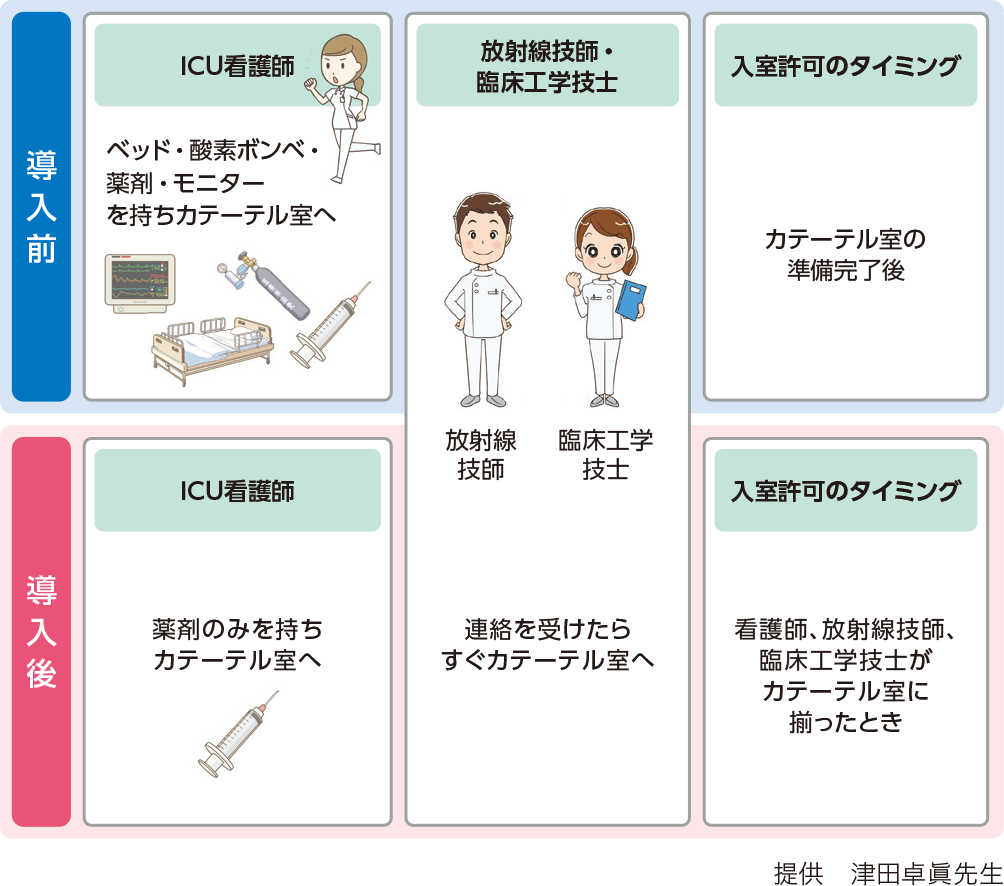

また、ACSの発症から再灌流までの時間(Onset-To-Balloon Time:OTBT)の短縮も課題です。当院では、医師、集中治療室(ICU)看護師、放射線看護師、放射線技師、臨床工学技士などがカテーテル室に入室するまでの流れや当直体制を多職種で見直し、診断からカテーテル室入室までのプロトコールを作成しました(図1)。その結果、各職種のタスクが明確になりロスタイムが減ったことで、来院から再灌流までの時間(Door-To-Balloon Time:DTBT)が以前より15分ほど短縮できました。

図1 DTBT短縮プロトコール導入前後の体制

Q3 ACS患者さんの再発予防のためのリスクファクター・疾患管理の実際について教えてください。

再発予防については、院内で統一されたクリニカルパスにより多職種が連携しながら介入しています。リスクファクターとしての高血圧症、糖尿病、脂質異常症の管理はいずれもが非常に大事です。高血圧症、脂質異常症については効果的で使いやすい薬剤が多数ありますので、比較的管理はしやすいです。一方、糖尿病は循環器内科での管理では限界があるため、生活指導も含めて糖尿病科にお願いすることも多いです。

Q4 ACS治療の更なる充実のために今後必要と考えられる取り組みについて教えてください。

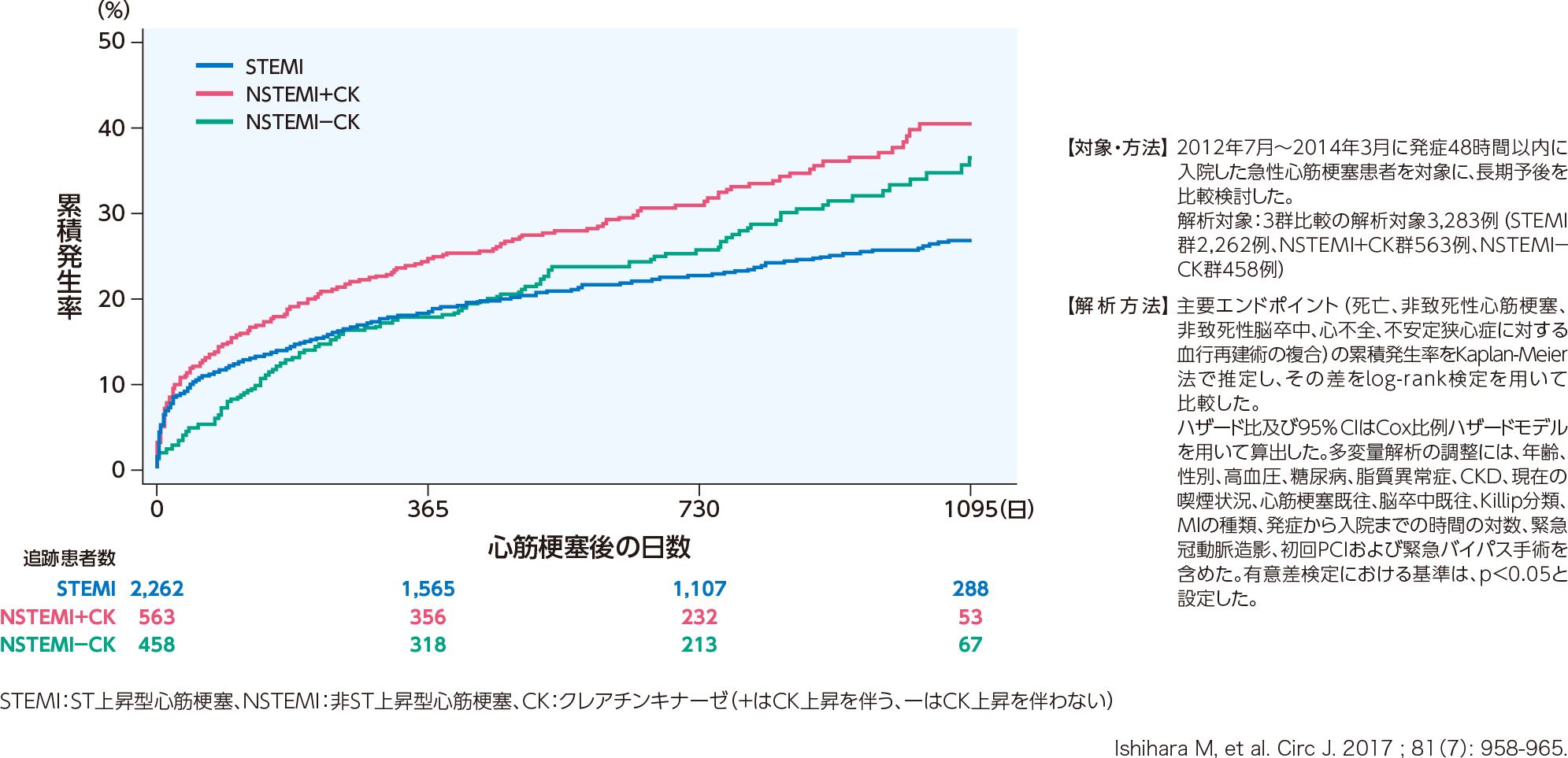

我々専門医が診るのはACSの急性期であり、発症を防ぐための一次予防や、発症後の再発予防としての高血圧症や脂質異常症、糖尿病の管理や生活指導を行うのは主にかかりつけ医の先生方です。心筋梗塞発症後約27~40%の患者さんが3年間に心血管関連イベントを再発するという報告もありますので(図2)1)、かかりつけ医の先生方と最新知見を共有する勉強会等の機会を設け、同じ視点でACS予防に努めることができると良いと考えています。特にコロナ禍以降対面での勉強会が減りましたので、今後充実していくことを期待しています。

また、医師の働き方改革が進められる中、若手医師がインターベンションなど必要なスキルをマスターする機会が減少しているのではないかと懸念しています。働き方改革は大切ですが、経験の足りない医師が将来的に増えることがないような取り組みが必要と考えています。

図2 心筋梗塞発症後の複合イベント(死亡、非致死性心筋梗塞、非致死性脳卒中、心不全、不安定狭心症に対する血行再建術)発生率

1)Ishihara M, et al. Circ J. 2017 ; 81(7): 958-965.