分子標的薬による肺がん治療のチーム医療

薬剤師から働きかけるチーム医療

~希少症例の治療における副作用マネジメントを例に~

| 監修 医療法人住友別子病院 薬剤部 医薬品情報科長 矢野 琢也 先生 |

医師の働き方改革が進められるなか、多職種連携によるチーム医療の推進が不可欠となっている。そこで重視される取り組みの一つが医師の業務の一部を他の職種に移管するタスクシフティングであり、これによって効率的でより質の高い医療提供につながることが期待される。ここでは薬剤師への業務移管に焦点をあて、MET阻害剤を一例に多職種チームによる院内連携の重要性について紹介する。

地方病院が抱える課題と院内連携の必要性

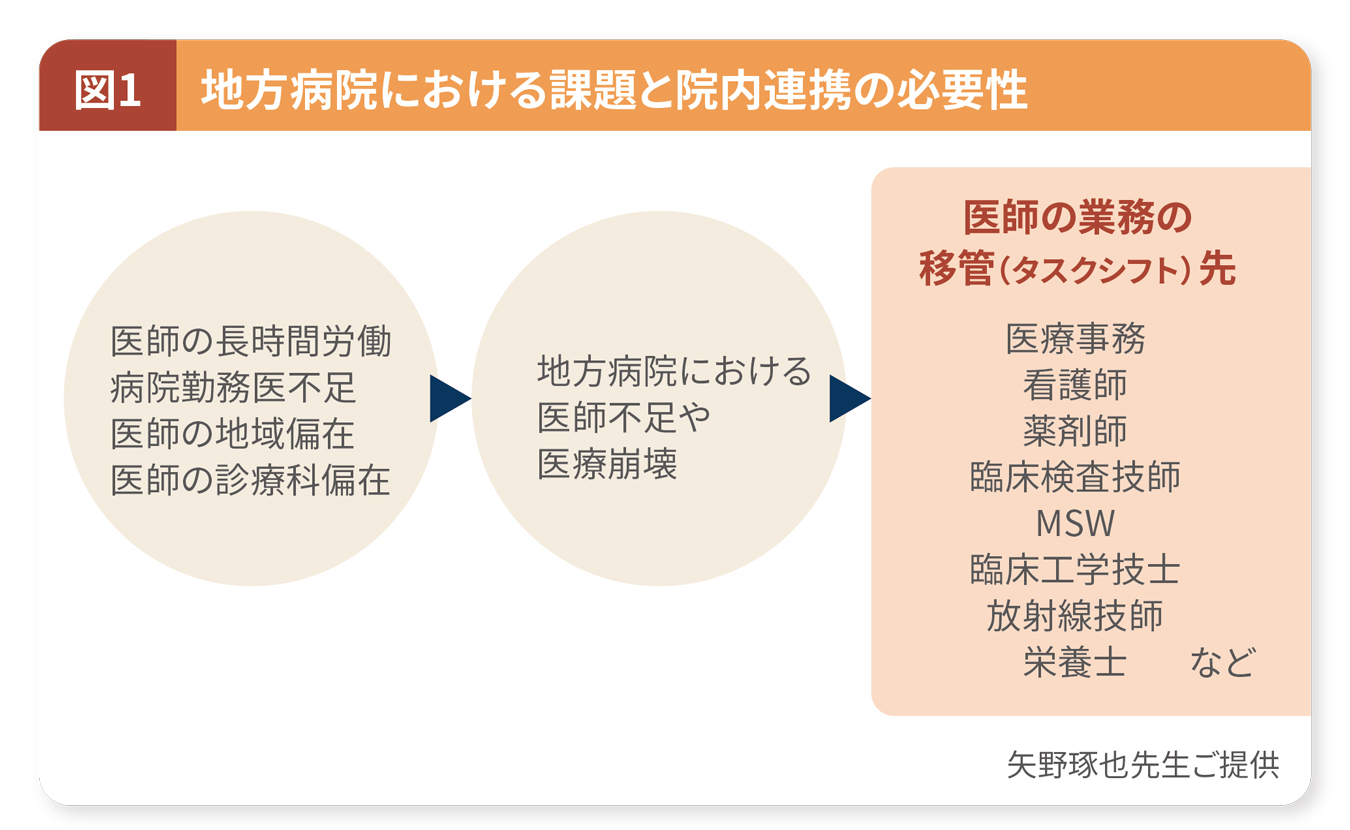

医師の長時間労働や病院勤務医の不足、それに地域偏在・診療科偏在は、特に地方での顕著な医師不足や医療崩壊を招く原因となっている。こうした深刻な問題は、当院においても例外ではなく、2013~2015年にかけて多くの診療科が閉診となり、現在、非常勤の医師のみで対応する診療科もある。そのため、看護師をはじめとするさまざまな職種が協働・連携するチーム医療の推進が不可欠となっており、そうしたなかで各職種がそれぞれの専門性を発揮することに重点を置いたタスクシフティングが進められつつある(図1)。

薬剤師に期待されるタスクシフトとは

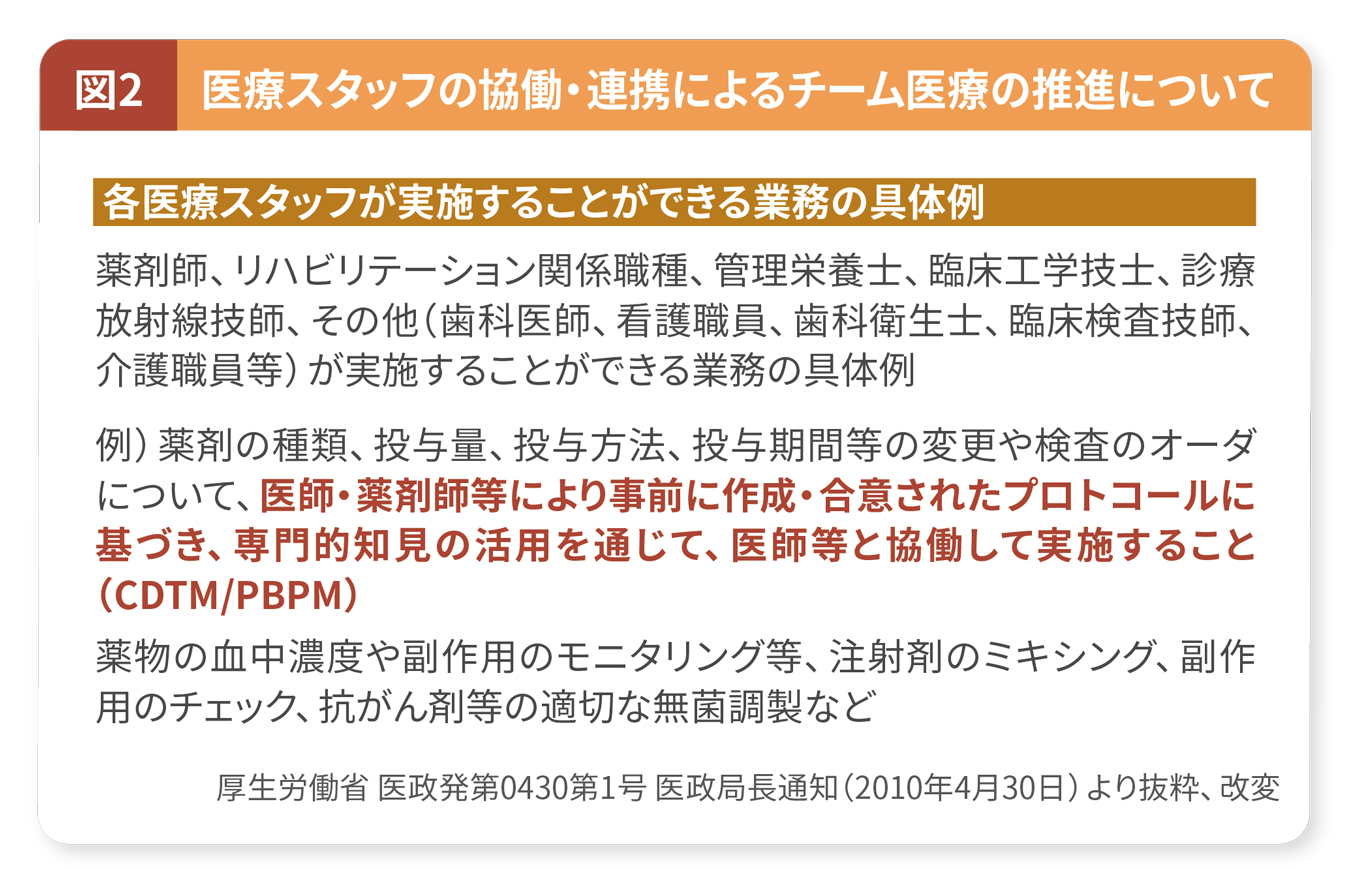

このうち薬剤師においては、薬物治療にかかわる業務のすべてが移管の候補となる。また、2010年4月に発出された厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」では、各医療スタッフの専門性の十分な活用と情報の共有により、スタッフ間の連携・補完を一層進めること、また、薬剤師の業務として、薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間の変更や検査のオーダーに関し、事前に作成・合意されたプロトコールに基づいて医師と協働で実施することが推奨された(図2)1)。つまり、医師と薬剤師はある特定の患者に対する治療に関して契約を締結し、薬剤師が主体となって薬物治療を管理するCDTM(共同薬物治療管理)の実践が求められたのである。特に非常勤の医師による診療が多い地方病院では、業務の協働・連携が加速度的に進んでおり、中でも近年におけるがん治療のめまぐるしい進歩を鑑みると、地方病院のがん領域に関するタスクシフティングはその最たるものと言える。

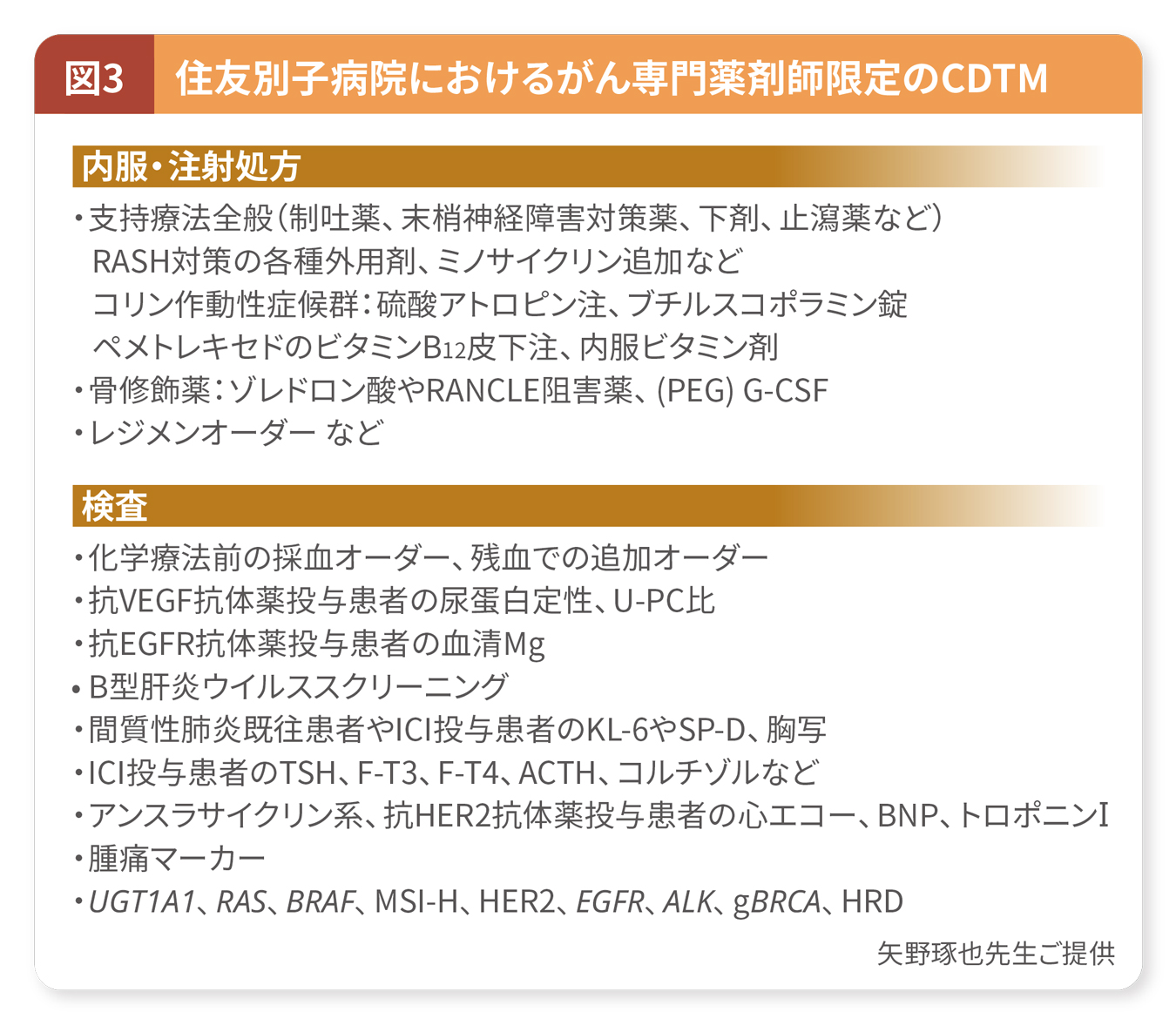

こうした背景から、当院では2005年からがん専門薬剤師限定のCDTMの運用に取り組んでいる。これらはすでにほぼ文書化されているため、日本病院薬剤師会が実践を推奨するPBPM(プロトコールに基づく薬物治療管理)2)と呼べるものになっている。例えば、制吐薬、末梢神経障害対策薬などの支持療法全般や骨修飾薬のスケジュール管理と代行入力はもとより、レジメンや各種検査のオーダーなど、あらゆる場面での医師の業務を薬剤師が補填・補完している(図3)。

住友別子病院でのがん専門薬剤師によるCDTM ~ MET阻害剤を例として

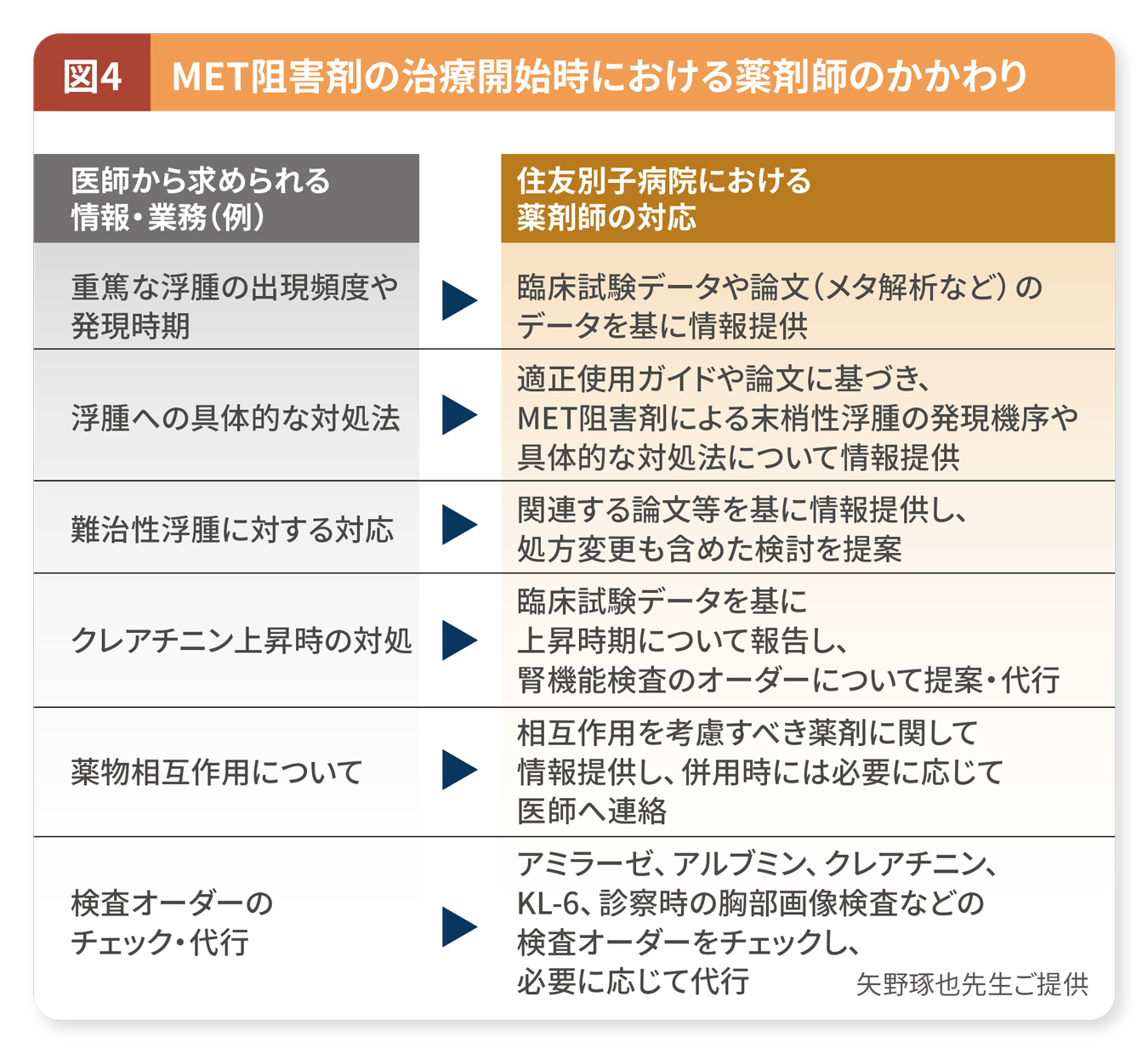

タスクシフティングの一例として、MET阻害剤による治療開始時のがん専門薬剤師の対応と手順を紹介する。

まず、遺伝子検査の結果を確認し、MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性となった患者に対し、副作用マネジメントを含めた管理を医師と協働で開始する。薬剤の安全性情報は、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)のwebサイトより検索、入手したRMP(医薬品リスク管理計画)や、製薬企業が提供する適正使用ガイド、さらに原著論文などを活用・参照して事前に把握しておく。そして、主な副作用とその対策、詳細な化学療法の開始基準や減量基準などをがん専門薬剤師が電子カルテ上に診療記録としてアップする。

例えば、MET阻害剤による特異的な有害事象の一つに浮腫があり、その頻度やグレード、発現時期などの情報はRMP、適正使用ガイド、メタ解析3)などから入手できる。また、治療開始前に患者の四肢状況を観察しておくこと、圧迫ストッキングや特定の運動、マッサージ、利尿剤併用といった一般的なアプローチに加え、必要に応じて休薬も検討することなど、末梢性浮腫への対応策について述べた文献4)を参考に、医師からの質問や相談に対して適宜、情報提供し、時には漢方などの処方提案も行う。難治性の末梢性浮腫に対しては、治療継続のために薬剤の切り替えも含めて提案することもある。そのほかにも、薬物相互作用などに関する情報を必要に応じて提供している(図4)。

薬剤師が外来診療に加わることの重要性

このように、浮腫に関連する臨床的負担を軽減し、MET阻害剤によるアドヒアランスを強化するためには、早期診断・管理とともに、患者への情報提供と教育・指導も不可欠である。そこで当院では、医師からの依頼など必要に応じて薬剤師による事前面談を実施している。

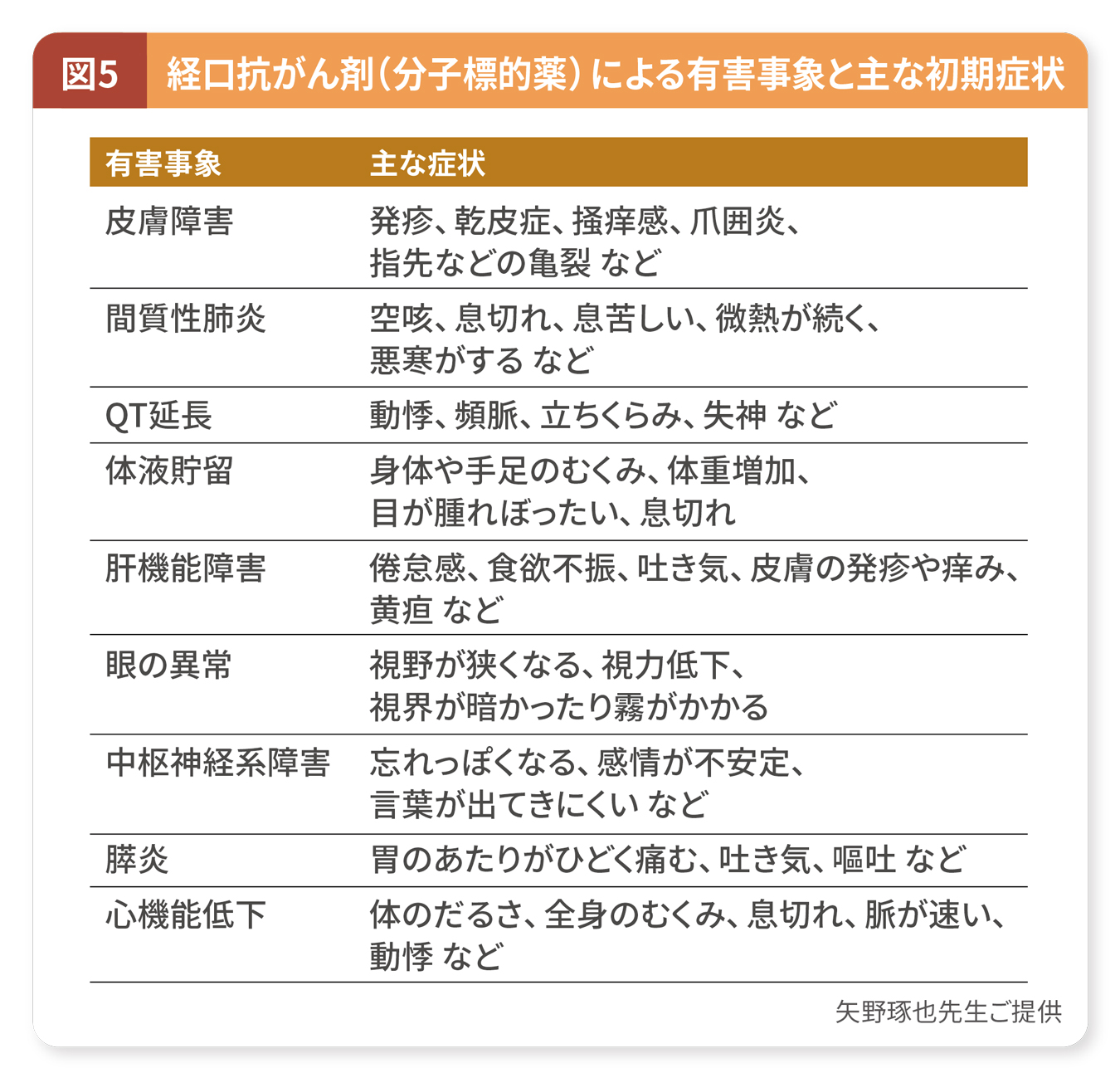

また、浮腫以外に間質性肺炎、肝機能障害などもMET阻害剤の主な有害事象とされるため、薬剤師の事前面談を通して、これら事象の主な初期症状について問診している。具体的には、間質性肺炎であれば空咳や息切れ、持続する微熱、悪寒、浮腫(体液貯留)であれば手足のむくみや体重増加、肝機能障害であれば倦怠感や食欲不振、吐き気といった症状の確認である(図5)。

こうした取り組みは、医師による診察時間の短縮のみならず、患者にとっても薬物治療に対する理解をより深めることができ、アドヒアランスの向上につながる。つまり、事前に患者情報を把握するとともに服薬指導を行うことで、その後の治療ならびにサポートをチーム全体で適切かつ安全に行えるようになる。

薬剤師から働きかける副作用マネジメント実践のポイント

薬剤師がその専門性を積極的に発揮できる機会は非常に多い。薬剤特有の有害事象について下調べし、そのリスクと対処法について熟知しておくことや、有害事象の好発時期を把握し、タスクシフティングを絡めた院内体制を整備することが重要である。今回、MET阻害剤を例として紹介したように、希少な症例に対する治療でこそ、多職種による協働・連携の意義は大きいと考えている。

参考文献

1)厚生労働省 医政発第0430第1号 医政局長通知:2010年(平成22年)4月30日

2)日本病院薬剤師会「プロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM)の円滑な進め方と具体的実践事例(Ver.1.0)」2016年(平成28年)3月31日

3)Xu L, et al. Front Oncol. 2022; 12: 1013299.

4)Nishio M, et al. Target Oncol. 2022; 17(5): 597-604.

腎機能評価に基づく投与量の決定など呼吸器内科における経験は他科でも応用可能古くからプラチナ系抗がん剤を使用してきた呼吸器内科医にとって、腎機能評価とそれに基づく薬剤投与量の決定はさほど問題とならないが、そうした経験の少ない診療科においても、投与量決定のために適切な腎機能評価が求められるケースは増えている。Calvert式に代入する糸球体濾過量(GFR)の上限やキャッピングなど、これまで呼吸器内科医とがん専門薬剤師が二人三脚で行ってきた経験や知識が、他科の診療において役立つ場面も少なくない。

|