Подходы к лечению больных миелофиброзом и истинной полицитемией с конституциональными симптомами в условиях рутинной клинической практики в Российской Федерации: промежуточные результаты многоцентрового наблюдательного проспективного клинического исследования

Миелопролиферативные новообразования (МПН) – это группа опухолевых заболеваний, возникающих на уровне стволовой кроветворной клетки, характеризующихся пролиферацией одной или более клеточной линии миелопоэза в костном мозге с признаками сохранной терминальной дифференцировки. 1 Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2016 г., МПН подразделяются на истинную полицитемию (ИП), эссенциальную тромбоцитемию (ЭТ), первичный миелофиброз (ПМФ), хронический миелолейкоз (ХМЛ), а также некоторые другие, редко встречающиеся варианты и неклассифицируемые МПН. 2 При этом, ИП, ЭТ и ПМФ объединяют в группу МПН, не ассоциированных с филадельфийской хромосомой (Ph-негативные МПН).

Известно, что ИП и ПМФ характеризуются длительным индолентным течением заболевания с возможным прогрессированием и развитием бластного криза. Несмотря на относительно благоприятный прогноз больные страдают от симптомов, обусловленных заболеванием (конституциональных симптомов), которые могут быть выражены уже на момент установления диагноза или в дебюте заболевания. 3 У больных МПН с симптомами опухолевой интоксикации наблюдается нарушение не только физического, но и психологического состояния. Подавленное эмоциональное состояние может отрицательно влиять на повседневную активность и трудоспособность больных, сопровождаться снижением трудоспособности, существенным ухудшением качества жизни больных и их близких. 3 Влияние МПН на качество жизни пациентов часто недооценивается, однако, мониторинг симптомов у больных ИП и МФ может служить важным инструментом для оценки эффективности специфического лечения. На данный момент в Российской Федерации (РФ) недостаточно эпидемиологических данных относительно тяжести и проявлений конституциональных симптомов у пациентов с ИП и ПМФ, а также по оценке эффективности терапии в рамках стандартной клинической практики. В связи с этим, целью данного исследования было описание терапевтических методов, применяемых для контроля заболевания, а также анализ проявлений и тяжести симптомов заболевания в рамках стандартной клинической практики. 1

Материалы и методы.

В проекте принимали участие врачи из 72 центров РФ. В исследование включали пациентов, соответствующих следующим критериям: пациенты мужского или женского пола в возрасте 18 лет и старше; пациенты, которым в соответствии с критериями ВОЗ 2017 г. поставлен диагноз МФ (в т. ч. МФ, развившийся вследствие ИП или эссенциальной тромбоцитемии) или ИП, при которой требуется кровопускание для контроля гематокрита; пациенты, у которых общая оценка симптомов более 20 по опроснику МПН-10 или у которых оценка хотя бы одного отдельного симптома 5 баллов и более; пациенты без злокачественных новообразований и/или хронических заболеваний, значительно влияющих на качество жизни и ее ожидаемую продолжительность. Запланированная продолжительность включения больных в исследование составляла 2 года.

Результаты и обсуждение.

Были проанализированы данные 1229 пациентов. Диагноз ИП установлен у 629 (51,18 %) пациентов, МФ - у 521 (42,39 %). По возрасту большинство больных относятся к социально активной части населения. Медиана возраста больных ИП составила 56 лет, МФ - 55 лет.

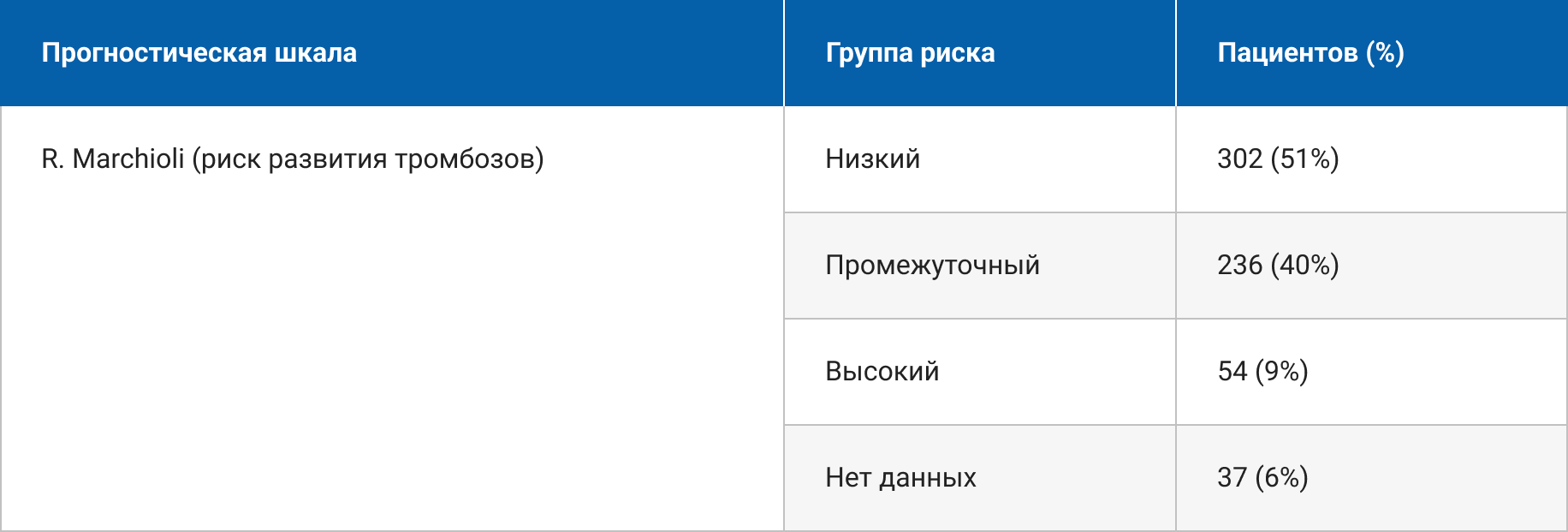

Данные по оценке риска тромботических осложнений ИП представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Распределение по группам риска тромботических осложнений. Истинная полицитемия.

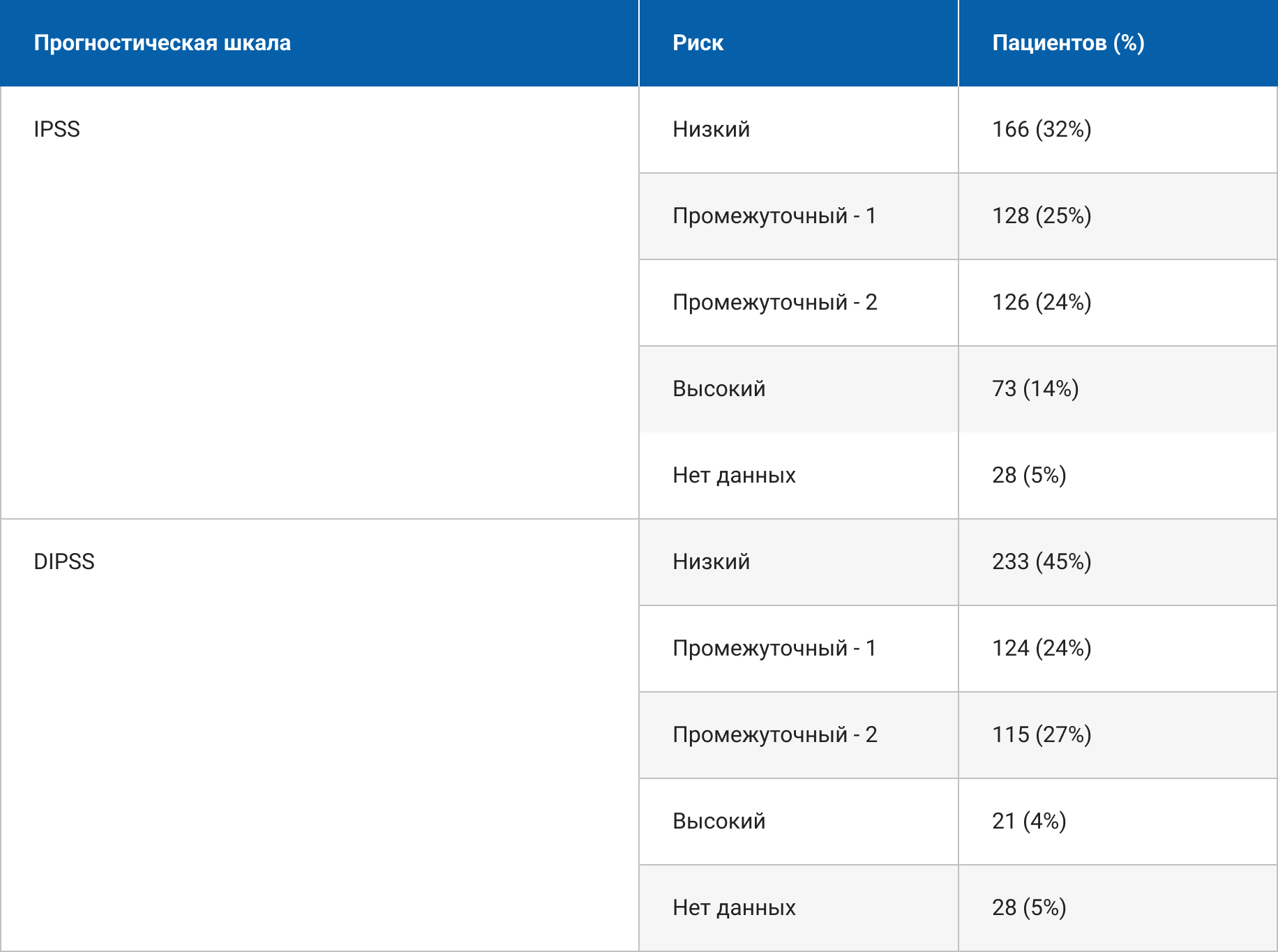

Распределение больных МФ по группам риска демонстрирует, что большая часть пациентов в данном наблюдении имеет благоприятный прогноз (Табл.2).

Таблица 2. Распределение пациентов по группам риска. Миелофиброз.

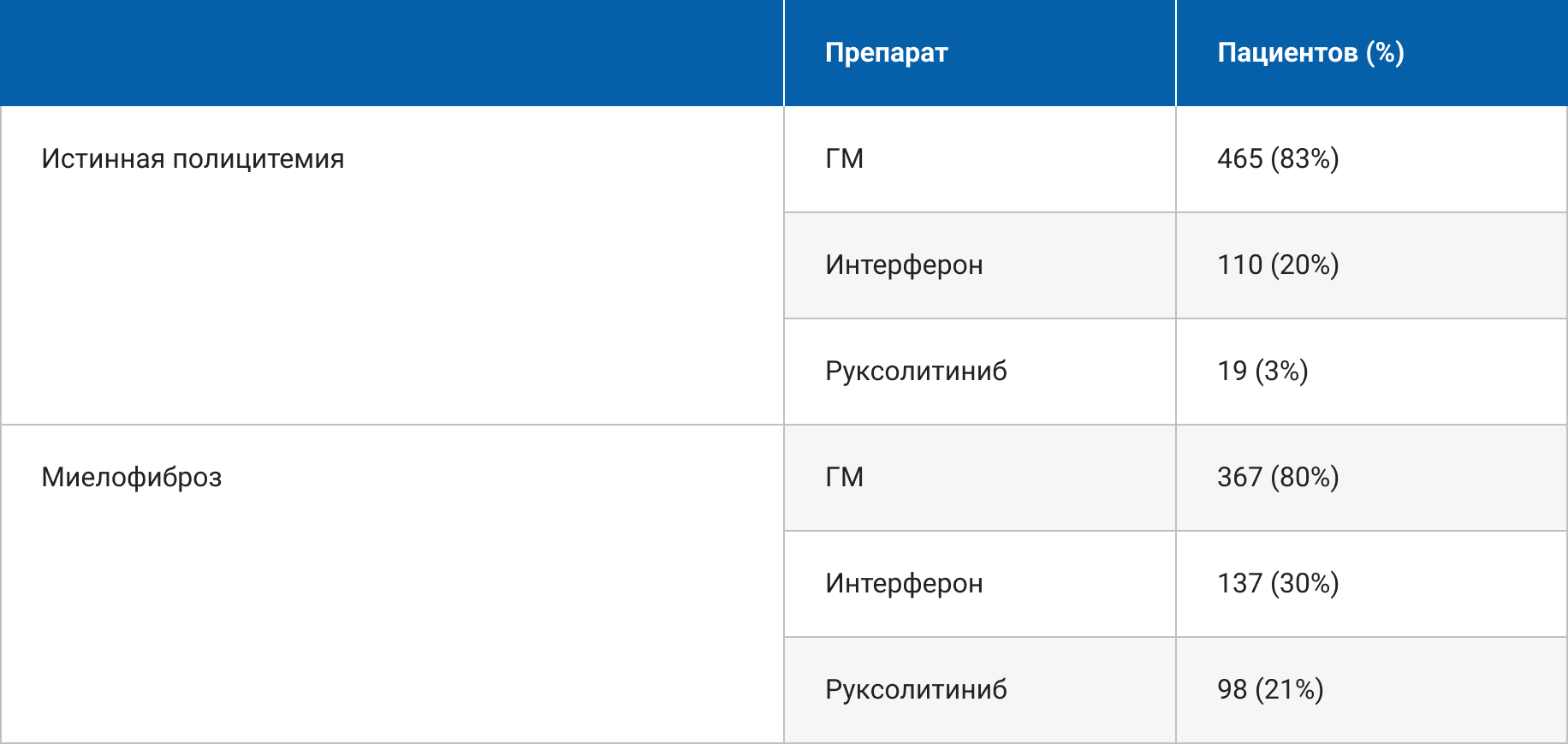

При рассмотрении терапевтических подходов, было выявлено, что в подавляющем большинстве случаев пациенты получали терапию гидроксикарбамидом: 81,81% (n= 832) во всей когорте, 83,33% (n=465) среди пациентов с ИП и 79,96% (n=367) среди пациентов с МФ. Руксолитиниб был назначен 3,14% (n=19) пациентам с ИП и 21,35% (n=98) пациентам с МФ (Табл.3).

Таблица 3. Распределение назначаемых препаратов.

Столь широкое назначение гидроксикарбамида можно объяснить его доступностью и низкой финансовой нагрузкой. Основной целью лекарственной терапии МФ и ИП в настоящее время служит сдерживание прогрессирования заболеваний и купирование конституциональных симптомов. 4 Таргетная терапия ингибитором JAK2 руксолитинибом обладает патогенетическим действием и способна оказывать модифицирующее влияние на течение заболевания, о чем свидетельствуют результаты клинических исследований. 5 Препарат вызывает редукцию опухолевого клона и проявлений заболевания, а также характеризуется удовлетворительной переносимостью и приемлемой токсичностью. Руксолитиниб является одним из немногих препаратов в гематологии, назначение которого приводит к быстрому купированию общих симптомов и качественному улучшению состояния больных. 4

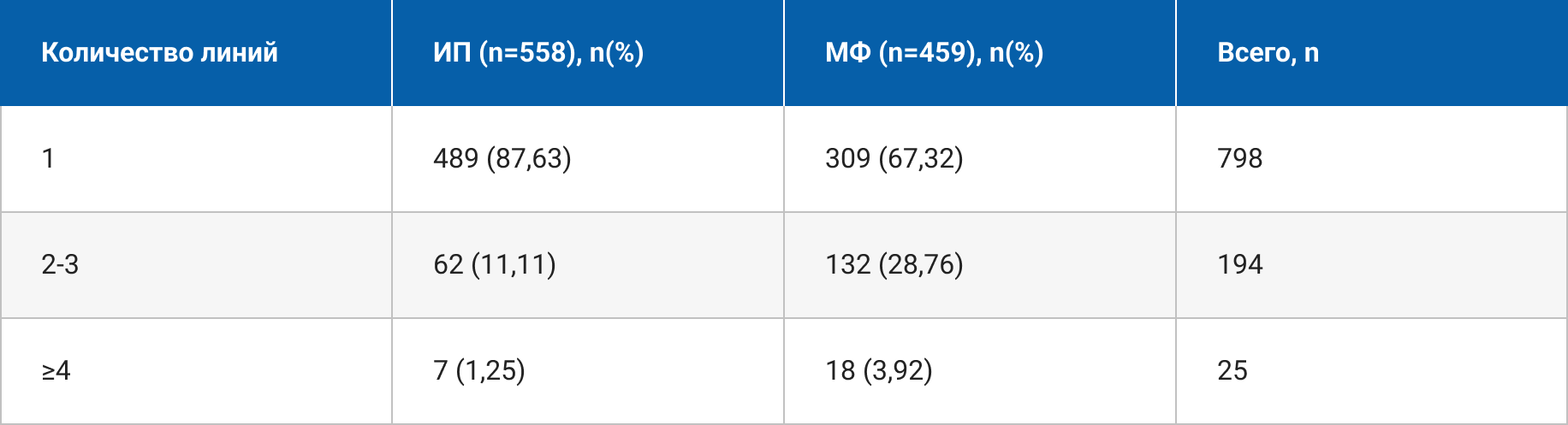

Возвращаясь к данным анализа, следует также отметить, что только 11,11 % (n = 62) больных ИП и 28,76 % (n = 132) больных МФ получали последовательное лечение 2–3 препаратами, и лишь небольшой процент пациентов последовательно получали 4 препарата и более (Табл.4). При этом своевременная оценка эффективности и смена препарата в случае неуспешного лечения являются жизненно важными для пациентов с ИП и МФ, т. к. позволяют своевременно снизить риск тромботических осложнений и, как следствие, инвалидизацию и смертность пациентов с МПН.

Таблица 4. Линии терапии

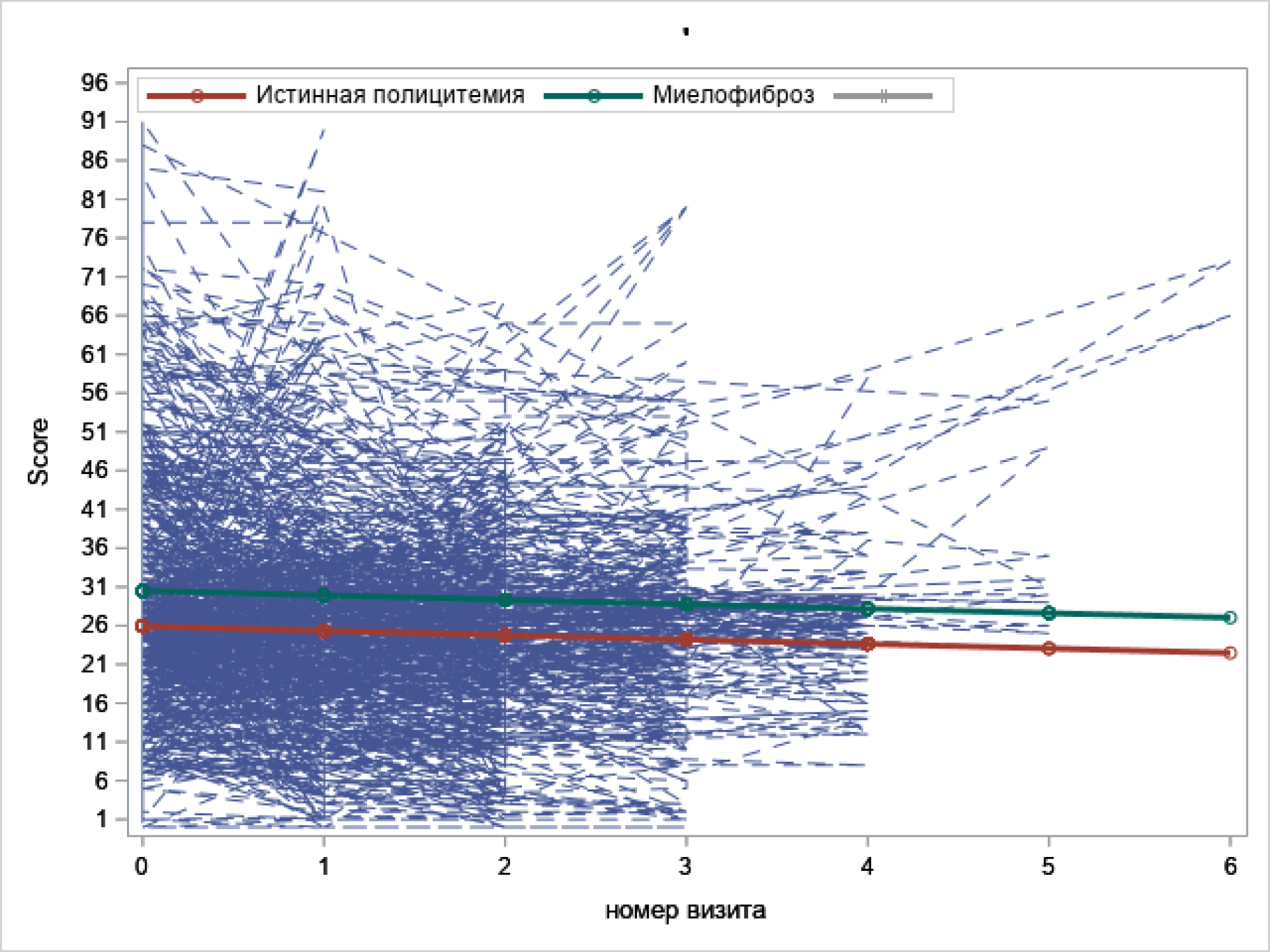

С целью оценки изменения качества жизни во время лечения, проведен анализ индивидуальной динамики изменения суммарного балла по опроснику МПН-10 с учетом повторных измерений и усредненная регрессионная зависимость уровня баллов от момента включения пациентов в регистр. Следует отметить, что за время наблюдения от визита к визиту балл по шкале МПН-10 хотя и незначительно, но значимо снижается как у пациентов с ИП, так и в группе МФ в среднем на 0,6 пункта шкалы (p = 0,0009). При этом средний начальный уровень в группах с различным диагнозом отличается (30 при МФ vs 26 при ИП; p = 0,0001) (рис. 1)

Рисунок 1. Диаграмма динамики суммарного балла по опроснику МПН-10 для оценки конституциональных симптомов с учетом повторных измерений от даты включения пациентов с ИП и МФ в регистр

Заключение

Регулярный мониторинг заболевания позволит оценить распространенность и степень неэффективности или резистентности к проводимой терапии и сформулировать рекомендации по своевременной смене схем лечения при неудаче предшествующих. Важно помнить, что своевременное переключение на вторую линию терапии жизненно важно для пациентов с МПН.

Список литературы

- Меликян А.Л., Суборцева И.Н., Ковригина А.М. и др. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (истинной полицитемии, эссенциальной тромбоцитемии, первичного миелофиброза) (редакция 2024 г.). Клиническая онкогематология. 2024;17(3):291–334. doi: 10.21320/2500-2139-2024-17-3-291-334.

- Ионова Т.И., Андреевская Е.А., Бабич Е.Н., и др. Актуальные аспекты качества жизни у пациентов с классическими PH-негативными миелопролиферативными новообразованиями в Российской Федерации: обсуждение результатов национальной наблюдательной программы МПН-КЖ-2020. Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. 2022. Т. 15. № 2. С. 176-197.

- Виноградова О.Ю., Шуваев В.А., Мартынкевич И.С. и др. Таргетная терапия миелофиброза. Клиническая онкогематология. 2017;10(4):471–8.

- Vannucchi AM, Kantarjian HM, Kiladjian J-J, et al. A pooled analysis of overall survival in COMFORT-I and COMFORT-II, 2 randomized phase III trials of ruxolitinib for the treatment of myelofibrosis. Haematologica. 2015;100(9):1139–45.

711078/JAK/webpage/9.23/0