Влияние лечения секукинумабом на протяжении двух лет на метаболизм костной ткани у пациентов с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом: результаты ежедневной клинической практики

Источник: Siderius M, Kieskamp SC, Wink F, Kroese FGM, Arends S, Spoorenberg A. The Effect of Two Years of Secukinumab Treatment on Bone Metabolism in Patients with Radiographic Axial Spondyloarthritis: Results from Daily Clinical Practice. Biologics. 2023 Dec 14;17:161–166. doi: 10.2147/BTT.S434318. PMID: 38115870; PMCID: PMC10728592. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10728592/

Рентгенографический аксиальный спондилоартрит (r-axSpA) характеризуется воспалением, которое может привести как к избыточному формированию, так и к потере костной ткани. Это отражается в изменениях костей, включая рентгенографически подтвержденные образования костной ткани с синдесмофитами и анкилозированием позвоночника, переломами позвонков (VF) и низкой минеральной плотностью костной ткани (BMD). Маркеры костного метаболизма (BTM) являются биомаркерами, которые высвобождаются во время ремоделирования кости остеокластами и остеобластами и, следовательно, in vivo отражают метаболизм костной ткани (резорбцию, формирование и минерализацию) и имеют основополагающее значение для изменений костей при axSpA.

Лечение ингибиторами ФНО-α (TNFi) и ингибиторами интерлейкина-17 (IL17i) доказало свою эффективность в снижении активности заболевания у пациентов с r-axSpA1. Что касается метаболизма костной ткани, было отмечено, что баланс BTM благоприятствует образованию коллагена (PINP) и минерализации (BALP) в течение первых 3 лет лечения TNFi, что сопровождалось значительным улучшением BMD, особенно поясничного отдела позвоночника2. Ранее мы сообщали об отсутствии изменений в сывороточных уровнях BTM в течение 1 года лечения секукинумабом IL17i3. Целью данного исследования было изучение результатов, связанных с костями, и BTM в более долгосрочной перспективе в течение 2 лет лечения секукинумабом у пациентов с r-axSpA в повседневной клинической практике.

Методы

- В исследование были включены амбулаторные пациенты с r-axSpA, соответствующие критериям классификации ASAS и участвующие в когорте Groningen Leeuwarden axSpA (GLAS), которые начали лечение секукинумабом из-за активного заболевания в период с апреля 2016 года по июнь 2020 года и продолжали это лечение в течение 2 лет. Секукинумаб вводился в виде подкожной инъекции (150 мг) каждые 28 дней. В случае неадекватного клинического ответа частота введений увеличивалась до каждых 21 или 14 дней. Демографические и клинические оценки были получены в ходе регулярных амбулаторных визитов GLAS в течение 2 лет наблюдения4.

- Изменения костей оценивались на исходном уровне и через 2 года у пациентов с доступными рентгенограммами. Повреждение позвоночника оценивалось с помощью модифицированной шкалы оценки позвоночника при анкилозирующем спондилите Стоука (mSASSS; 0–72), а поражение шейных фасеточных суставов — по методу оценки «de Vlam» (0–15)5,6. Рентгенологические VF оценивались с помощью метода оценки «Genant» (степень 0–3)7. BMD поясничного отдела позвоночника (передне-задняя проекция L1–L4) и бедра (общая проксимальная часть бедренной кости) измерялась на исходном уровне с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Окно, в котором были получены исходные данные BMD, составляло ±1 год с начала биологической терапии. Z-оценки, количество стандартных отклонений от нормального среднего значения, скорректированных с учетом возраста и пола, рассчитывались с использованием справочной базы данных NHANES.

- Во время всех визитов у пациентов оценивались сывороточные маркеры костного метаболизма. sCTX измерялся методом электрохемилюминесценции, PINP — методом РИА и BALP — методом иммуноферментного анализа. Маркеры костного метаболизма измерялись в сертифицированной и аккредитованной лаборатории. Сыворотку получали от пациентов, не натощак, во время визитов когорты GLAS, проводившихся в фиксированные часы (те же полдня), образцы хранились в течение одного часа при температуре — 20°C до анализа. BTM измеряли и выражали в Z-оценках, которые рассчитывали как число стандартных отклонений (SD) от нормального среднего значения, скорректированного с учетом возраста и пола2.

- Статистический анализ был выполнен с помощью SPSS Statistics 23. Результаты, связанные с костями, были исследованы с использованием описательной статистики. Обобщенные оценочные уравнения были использованы для анализа Z-баллов BTM с течением времени у пациентов. Значения P < 0,05 считались статистически значимыми.

Результаты

Двадцать четыре пациента начали лечение секукинумабом, из которых 17 продолжали терапию в течение 2 лет и были включены в настоящий анализ; 53% мужчин, средний возраст 47±15 лет, медианная продолжительность симптомов 20 лет, 82% HLA-B27+, 53% не принимали биологические противоревматические препараты, модифицирующие заболевание (БПМП), и медианный уровень С-реактивного белка (СРБ) 5 мг/л (таблица 1).

- Секукинумаб назначался в дозе 150 мг в течение 28 дней (n=9), 21 дня (n=2) или 14 дней (n=6). Средний показатель ASDAS составлял 3,9±1,2 на исходном уровне и значительно улучшился до 2,2±1,1 после 2 лет приема секукинумаба.

- Средний уровень витамина D оставался стабильным в течение последующего наблюдения; 69,9±21,8 на исходном уровне и 72,2±28,7 через 2 года.

- Что касается исхода, связанного с костями, на исходном уровне медианы для Z-оценки BMD составили −0,6 для поясничного отдела позвоночника и −0,1 для бедра, 3,3 для mSASSS и 1,5 для оценки фасеточных суставов.

- На исходном уровне рентгенологических VF обнаружено не было. Медианы Z-оценок BTM составили 0,00, −0,60 и 1,16 для sCTX, PINP и BALP соответственно.

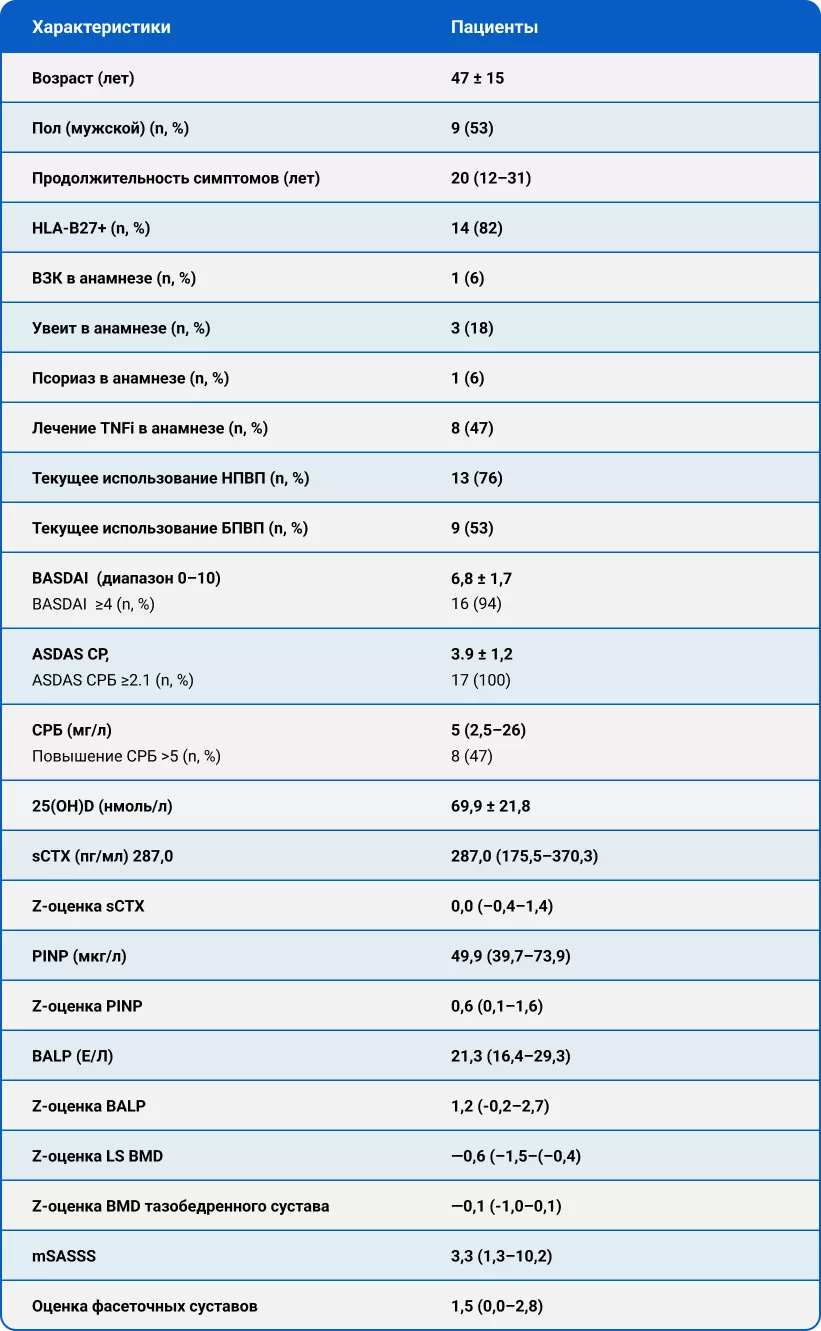

Таблица 1. Базовые характеристики пациентов с r-axSpA, лечившихся секукинумабом в течение 2 лет (n=17)

Примечание: значения представляют собой среднее значение ± SD или медиану (диапазон), если не указано иное.

Сокращения: R-axSpA, рентгенологический аксиальный спондилоартрит; HLA-B27+, положительный человеческий лейкоцитарный антиген B27; ВЗК, воспалительное заболевание кишечника; НПВП, нестероидные противовоспалительные препараты; БПМП, биологические противоревматические препараты, модифицирующие заболевание; BASDAI, индекс активности болезни Бехтерева Бата; ASDAScrp, оценка активности болезни Бехтерева с СРБ; СРБ, С-реактивный белок; sCTX, сывороточный С-телопептид коллагена I типа; PINP,

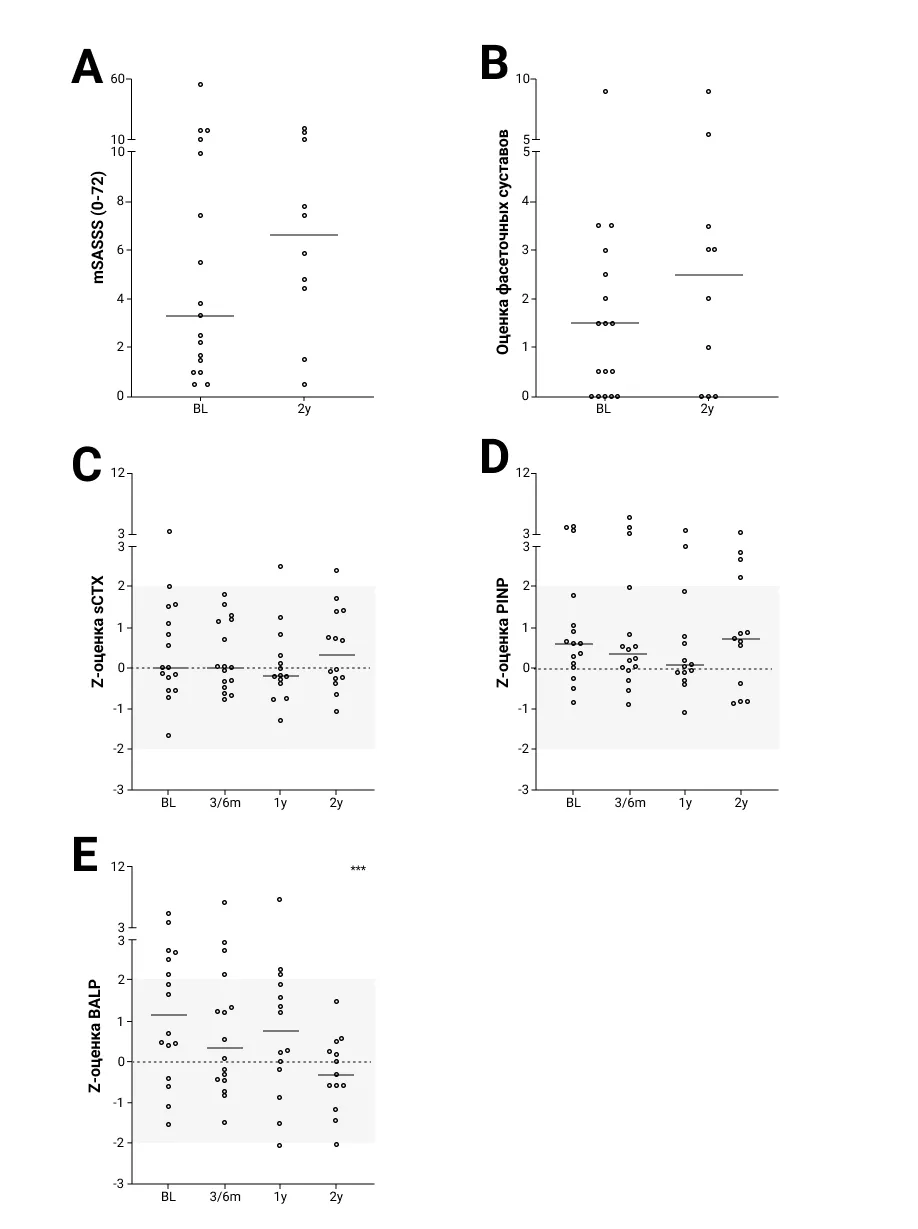

- У десяти пациентов были доступны исходные рентгенологические данные и данные спустя 2 года терапии, их медианные исходные значения составляли 4,7 и 1,0 для mSASSS и оценки фасеточных суставов соответственно, а медианные показатели прогрессирования за 2 года составляли 1,1 и 0,5 единиц (рис. 1A и B).

- Для обоих результатов эта скорость прогрессирования была меньше наименьшего обнаруживаемого изменения (SDC) в 1,8 и 2,3 единицы соответственно. У одного пациента развился травматический VF (3 степени) после падения с лошади.

Рисунок 1. Результаты, связанные с костями: mSASSS (A), оценка фасеточных суставов (B) и маркеры костного метаболизма sCTX (C), PINP (D) и BALP (E) у пациентов с r-axSpA, получавших лечение секукинумабом (IL17i) в течение 2 лет (общая группа n=17).

Полоса указывает на медианное значение, а точки представляют индивидуальные значения для пациентов. ***Указывает p-значение <0,001 по сравнению с исходным уровнем.

Сывороточные уровни sCTX и PINP существенно не изменились во время лечения со средним изменением Z-оценки +0,1 или −0,4 соответственно после 2 лет. Сывороточные уровни BALP значительно снизились со средним изменением Z-оценки −1,2 после 2 лет (Рисунок 1C-E). Анализы чувствительности в подгруппе пациентов, которые наблюдаются уже в течение 3 лет (n=8), показали, что Z-оценки BALP оставались низкими после 3 лет лечения секукинумабом (данные не показаны).

Обсуждение

В этом исследовании было изучено влияние 2-летнего лечения секукинумабом на метаболизм костной ткани у пациентов с r-axSpA в повседневной клинической практике. Результаты исследования показали низкую прогрессию рентгенографических изменений позвоночника, что подтверждает ранее опубликованные результаты исследования MEASURE 1 и недавнего исследования SURPASS8,9. BMD, особенно в поясничном отделе позвоночника, была несколько ниже, чем у других лиц того же возраста и пола, что сопоставимо с данными предыдущих исследований10. Из-за короткого периода наблюдения данные о последующей динамике BMD отсутствуют. На исходном уровне VF не наблюдалось, и только один VF произошел во время наблюдения, что было связано с травмой. Кроме того, мы изучили биомаркеры, отражающие базовый метаболизм костей с помощью BTM, используя Z-баллы для коррекции естественного влияния возраста и пола.

Уровни сывороточного BTM, связанные с резорбцией коллагена (sCTX) и образованием коллагена (PINP), оставались стабильными, тогда как BTM, связанные с минерализацией (BALP), через 2 года значительно снизились. В отличие от наших результатов, в исследовании MEASURE 1 абсолютные значения всех BTM оставались стабильными в течение 2 лет приема секукинумаба. При этом процент женщин, включенных в наше исследование, был больше, чем в исследовании MEASURE 1. Снижение минерализации, наблюдаемое во время менопаузы, связано со снижением BALP11, однако мы наблюдали снижение BALP в Z-оценках и абсолютных значениях как у мужчин, так и у женщин (данные не показаны), что исключает разницу в гендерном распределении между нашим исследованием и исследованием MEASURE 1 в качестве возможного объяснения.

Еще одним отличием между нашим исследованием и исследованием MEASURE 1 является дозировка, в которой вводился секукинумаб. В нашем исследовании пациенты начинали с 150 мг каждые 28 дней, но у половины пациентов частота введений была увеличена до 150 мг каждые 21 или 14 дней. В исследовании MEASURE 1 пациенты получали 75 мг или 150 мг каждые 28 дней. При этом не упоминалось, сколько и какие пациенты были включены в анализы BTM и была ли разница в течении BALP между группами обеих дозировок. Таким образом, разница в течении BALP между двумя исследованиями могла быть обусловлена дозозависимым эффектом секукинумаба, различиями в характеристиках пациентов или же совокупностью этих аспектов.

Основным ограничением нашего исследования является относительно небольшое количество пациентов, находящихся под наблюдением. В будущих исследованиях наши результаты должны быть подтверждены на большей группе пациентов. Однако, согласно данным BTM, снижение BALP сохранялось в подгруппе пациентов, которые уже достигли 3 лет наблюдения. Кроме того, наши результаты по пациентам, получавшим секукинумаб в повседневной клинической практике, соответствуют предыдущим исследованиям in vitro, демонстрируя, что подтипы IL17 A и F способствуют остеогенной дифференцировке и минерализации матрикса. Ингибирование подтипов IL17 A и F привело к подавлению остеогенной дифференцировки со значительным снижением минерализации12. Это может быть объяснением наблюдаемого снижения BALP, поскольку секукинумаб ингибирует IL17-A, а BALP является существенным посредником минерализации костей.

Заключение

Необходимо проведение длительного исследования на более крупной выборке пациентов для дальнейшего изучения влияния лечения IL17i на сывороточные уровни BALP, которые могут зависеть от дозы, и связать эти результаты с долгосрочными результатами со стороны костной ткани, особенно с изменением BMD.

Список литературы

- Ramiro S, Nikiphorou E, Sepriano A и др. Рекомендации ASAS-EULAR по лечению аксиального спондилоартрита: обновление 2022 г. Ann Rheum Dis. 2023;82(1):19–34. doi: 10.1136/ard-2022–223296 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Arends S, Spoorenberg A, Houtman PM и др. Влияние трехлетней терапии блокаторами ФНО-альфа на маркеры ремоделирования костной ткани и их прогностическое значение для прекращения лечения у пациентов с анкилозирующим спондилитом: перспективное продольное наблюдательное когортное исследование. Arthritis Res Ther. 2012;14(2):R98. doi: 10.1186/ar3823 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- Siderius M, Arends S, Wink F, Kroese FGM, Spoorenberg A. Стабильные маркеры метаболизма костной ткани, скорректированные по возрасту и полу в течение первого года лечения секукинумабом при рентгенологическом аксиальном спондилоартрите. Clin Exp Rheumatol. 2023. doi: 10.55563/clinexprheumatol/i2fnno [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Arends S, Brouwer E, van der Veer E и др. Базовые предикторы ответа и прекращения терапии блокаторами фактора некроза опухоли-альфа при анкилозирующем спондилите: перспективное продольное наблюдательное когортное исследование. Arthritis Res Ther. 2011;13(3):R94. doi: 10.1186/ar3369 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- Кримерс MCW, Франссен MJAM, Вант Хоф MA, Грибнау FWJ, ван де Путте LBA, ван Риль PLCM. Оценка исхода при анкилозирующем спондилите: расширенная рентгенографическая система оценки. Энн Реум Дис. 2005;64(1):127–129. doi: 10.1136/ard.2004.020503 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- de Vlam K, Mielants H, Veys EM. Вовлечение зигапофизарного сустава в анкилозирующий спондилит: связь с мостовидным синдесмофитом. J Rheumatol. 1999;26(8):1738–1745. [PubMed] [Google Scholar]

- Генант Х.К., Ву С.И., ван Куйк С., Невитт М.К. Оценка переломов позвонков с использованием полуколичественного метода. J Bone Miner Res. 1993;8(9):1137–1148. doi: 10.1002/jbmr.5650080915 [DOI] [PubMed] [Академия Google]

- Braun J, Buehring B, Baraliakos X и др. Влияние секукинумаба на минеральную плотность костной ткани и биомаркеры метаболизма костной ткани у пациентов с анкилозирующим спондилитом: двухлетние данные исследования фазы 3, MEASURE 1. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):1037. doi: 10.1186/s12891–021–04930–1 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- Baraliakos X, Van der Heijde D, Machado P и др. Pos1115 эффект секукинумаба по сравнению с биоаналогом адалимумаба на рентгенографическое прогрессирование у пациентов с рентгенографическим аксиальным спондилоартритом: анализ подгрупп по исходным синдесмофитам и статусу С-реактивного белка. В: Scientific Abstracts. BMJ Publishing Group Ltd и European League Against Rheumatism; 2023:882.1–883. doi: 10.1136/annrheumdis-2023-eular.1274 [DOI] [Google Scholar]

- Arends S, Spoorenberg A, Brouwer E, van der Veer E. Клинические исследования исходов, связанных с костями, и эффекта терапии блокаторами ФНО-α при анкилозирующем спондилите. Curr Opin Rheumatol. 2014;26(3):259–268. doi: 10.1097/BOR.00000000000000053 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Rai AD, Sherpa ML, Singh A, Thejaswi SG, Bhutia RD. Анализ щелочной фосфатазы костей и гидроксипролина мочи у женщин в пре — и постменопаузе в штате Сикким и его корреляция с минеральной плотностью костей. J Midlife Health. 2021;12(4):304–309. doi: 10.4103/jmh.jmh_73_21 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

- Шах М., Маруф А., Гикас П. и др. Двойная нейтрализация ИЛ-17F и ИЛ-17А бимекизумабом блокирует вызванную воспалением остеогенную дифференцировку клеток надкостницы человека. RMD Open. 2020;6(2):e001306. doi: 10.1136/rmdopen-2020–001306 [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]