Хориоидальная неоваскуляризация

Хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ) — патологический механизм, который является общим для многих глазных заболеваний. ХНВ характеризуется ростом новообразованных кровеносных сосудов из хориоидеи в субретинальный эпителий и (или) субретинальное пространство1.

ХНВ наиболее часто развивается при возрастной макулярной дегенерации (ВМД) у людей старше 50 лет и является одной из ведущих причин слепоты2.

ХНВ другой этиологии встречается реже, преимущественно у пациентов трудоспособного возраста. Чаще она бывает мультифокальной, иногда юкста- или экстрафовеальной локализации с рецидивирующим течением3, 4.

Классификация по Age-Related Eye Disease Study (AREDS) [18], принятая в клинических исследованиях и также используемая в клинической практике, выделяет стадии:

- Отсутствие ВМД (категория 1 AREDS) — это отсутствие изменений или небольшое количество мелких друз (диаметр < 63 микрон);

- Раннюю стадию ВМД (категория 2 AREDS, ранняя сухая форма ВМД) — это множественные мелкие друзы, небольшое число друз среднего размера (диаметр от 63 до 124 микрон) или начальные изменения ПЭ сетчатки;

- Промежуточную стадию ВМД (категория 3 AREDS, промежуточная сухая форма ВМД) — это множество друз среднего размера, по крайней мере одна большая друза (диаметр ≥ 125 микрон) или ГА, не затрагивающая центральной ямки;

- Позднюю стадию ВМД (категория 4 AREDS) — характеризуется одним или несколькими из следующих признаков (при отсутствии других причин):

- наличием ГА, затрагивающей центральную зону глазного дна, — атрофическая (сухая) форма;

- наличием ХНВ с различными проявлениями (отслойкой НЭ и (или) ПЭ, отеком НЭ, геморрагиями, твердыми (липидными) экссудатами и другими) — влажная (неоваскулярная, экссудативная) форма ВМД;

- образованием рубцово-атрофических изменений (исход влажной формы ВМД).

На основании локализации ХНВ подразделяют на следующие типы:

- ХНВ 1 типа — локализуется под ПЭ (соответствует скрытой ХНВ в классификации, основанной на данных ФАГ).

- ХНВ 2 типа — локализуется над ПЭ (соответствует классической ХНВ в классификации, основанной на данных ФАГ).

- К ХНВ 3 типа относят РАП, которая характеризуется началом пролиферативного процесса в ретинальной сосудистой сети с последующим формированием ХНВ.

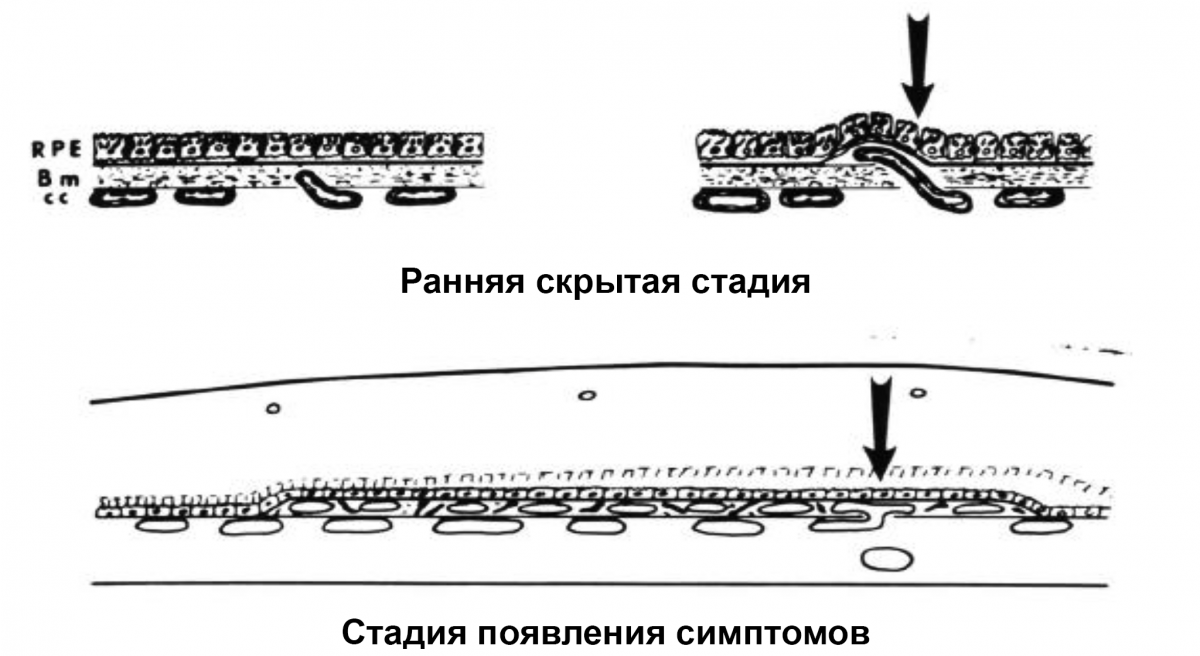

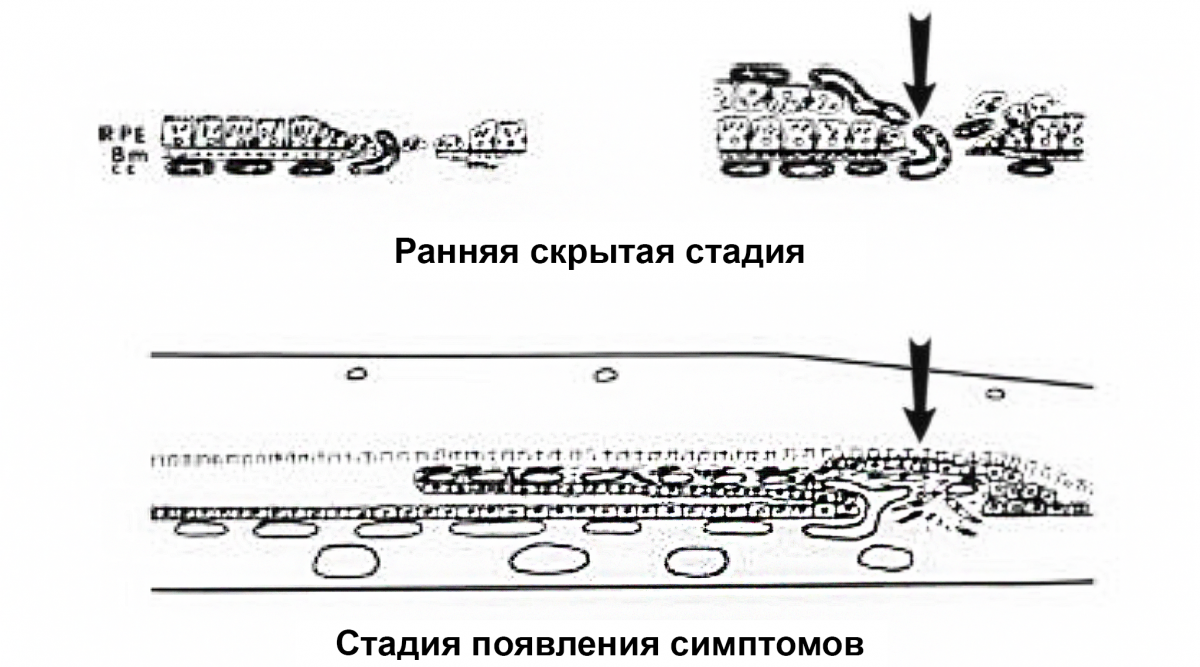

ХНВ 1 типа

Новообразованные сосуды развиваются под РПЭ (рис. 1).

Рисунок 1. ХНВ 1 типа: черные стрелки показывают рост новых капилляров из хориокапилляров через мембрану Бруха и между базальной мембраной РПЭ и утолщенным и дегенеративно измененным внутриколлагеновым слоем мембраны Бруха

ХНВ 2 типа

Новообразованные сосуды пенетрируют комплекс РПЭ / мембрану Бруха и прорастают в субретинальное пространство над РПЭ (рис. 2).

Рисунок 2. ХНВ 2 типа: черные стрелки показывают рост новых капилляров из хориокапилляров через дефект в локально поврежденной мембране Бруха в пространство под нейроэпителием вдоль участка пролиферирующего

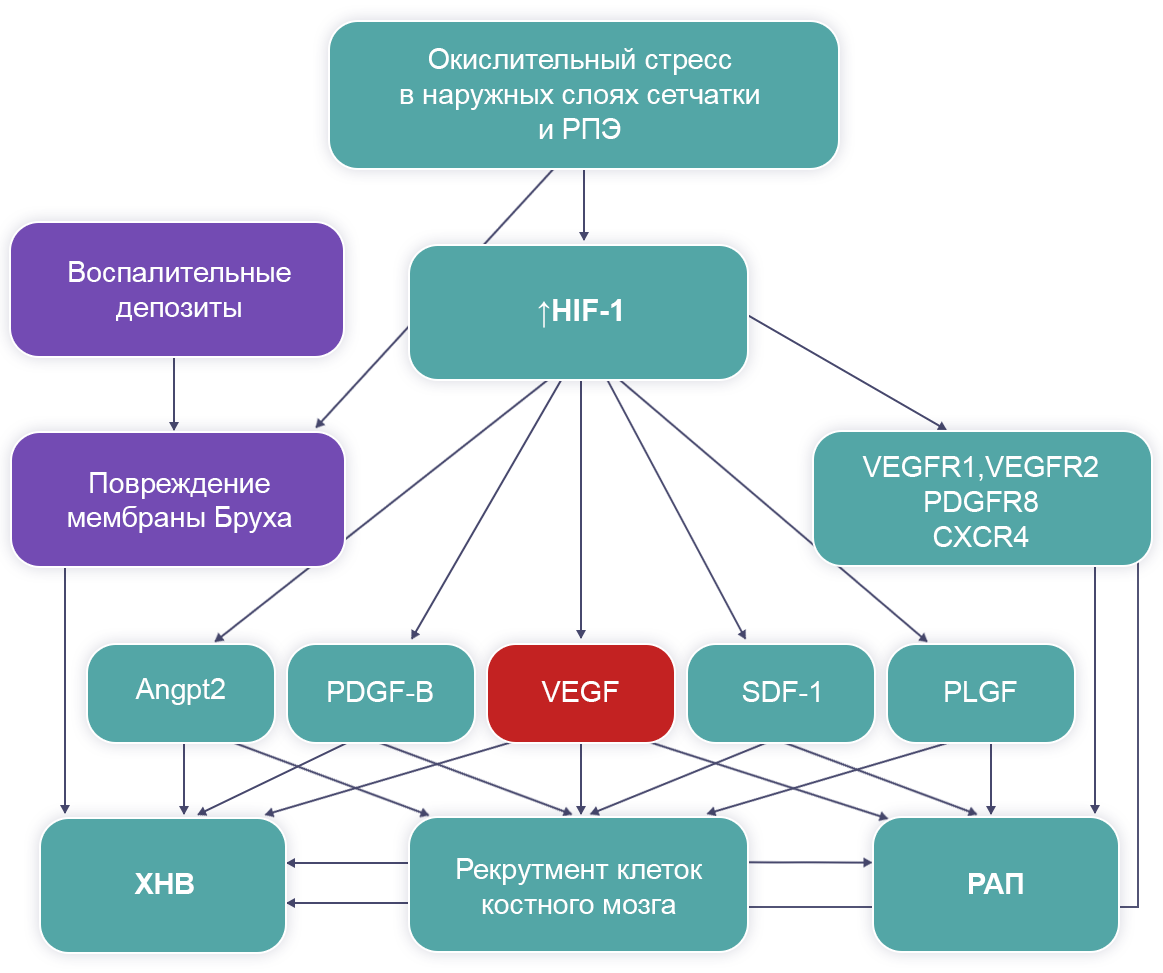

Патогенез субретинальной неоваскуляризации

Фактор роста эндотелия сосудов (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) рассматривают как ключевое звено в развитии ХНВ (рис. 3).

Рисунок 3. Патогенез субретинальной неоваскуляризации

VEGFR1, VEGFR2 — тирозинкиназные рецепторы;

PDGFR8 — рецептор эндотелия сосудов;

CXCR4 — рецептор хемокинов;

Angpt2 — гликопротеин семейства ангиопоэтин-подобных белков, продукт гена человека ANGPTL2;

PLGF, PDGF-B — тромбоцитарные факторы роста;

SDF-1 — производный от стромальных клеток фактор-1.

Роль VEGF в формировании ХНВ

VEGF — это мощный митоген для эндотелиальных клеток, стимулирующий пролиферацию, миграцию и формирование каналов, что в свою очередь приводит к росту новых кровеносных сосудов. С повышенной выработкой VEGF связано развитие многих глазных заболеваний, таких как ВМД, диабетическая ретинопатия, ретинопатия недоношенных и окклюзия вен сетчатки7.

VEGF связан со множеством цитокинов в каскаде воспалительных реакций, таких как8:

- NF-κB;

- ИЛ-1β;

- TNF-α;

- ИЛ-6;

- ИЛ-8;

- TGF-β2.

Макрофаги, концентрирующиеся вокруг неоваскулярных каналов, продуцируют TNF-α, который стимулирует выработку VEGF РПЭ1, 9. VEGF считается ключевой молекулой в развитии ХНВ2, 8, 10.

Неоваскулярная ВМД, патологическая миопия и редкие формы ХНВ

Неоваскулярная ВМД (нВМД) — офтальмологическое заболевание, развивающееся у пациентов старше 50 лет, среди которых наиболее часто наблюдается ХНВ3, 11.

Особенности нВМД:

- представляет собой 20% всех случаев ВМД и является причиной 80% случаев потери зрения12;

- чаще поражает один глаз;

- часто сопровождается резким снижением остроты зрения12;

- несколько факторов, включая VEGF, стимулируют рост ХНВ при нВМД12.

Патологическая миопия

Встречается у пациентов моложе 50 лет. Распространенность в мире — до 3%, является третьей наиболее частой причиной слепоты13.

Патологическая миопия — вторая наиболее частая причина ХНВ (5,2 — 11,3%), а в популяции более молодых пациентов — основная причина13.

Редкие формы ХНВ

Редкие формы ХНВ, как правило, встречаются у пациентов трудоспособного возраста моложе 50 лет и являются причиной потери зрения, а также могут быть рецидивирующими3, 14.

Причины редких форм ХНВ:

- Центральная серозная хориоретинопатия.

- Разрыв хориоидеи.

- Паттерн-дистрофия пигментного эпителия сетчатки.

- Макулярные телеангиэктазии 2 типа.

- Ретинальная ангиоматозная пролиферация.

- Вителлиформная макулярная дегенерация взрослых.

- Наследственные («семейные») друзы.

- Ангиоидные полосы.

- Хориоидальная гемангиома.

- Травма.

- Псевдовителлиформная макулярная дегенерация.

- Болезнь Беста.

- Болезнь Штаргардта.

- Хориоидальный невус.

- Рубец после хирургии.

- Полипоидная хориоидальная васкулопатия.

Классификация ВМД

Отсутствие ВМД — отсутствие изменений или небольшое количество мелких друз (диаметр < 63 микрон).

Ранняя стадия ВМД — множественные мелкие друзы, небольшое число друз среднего размера (диаметр от 63 до 124 микрон) или начальные изменения ПЭ сетчатки.

Промежуточная стадия ВМД — множество друз среднего размера, по крайней мере одна большая друза (диаметр ≥ 125 микрон) или ГА, не затрагивающая центральной ямки.

Атрофическая форма ВМД (поздняя стадия ВМД) — наличие ГА, затрагивающей центральную зону глазного дна.

Влажная форма ВМД (поздняя стадия ВМД):

- наличие ХНВ с различными проявлениями (интра- и (или) субретинальная жидкость и (или) неоваскулярная отслойка ПЭ, геморрагия, твердые (липидные) экссудаты и другие);

- рубцово-атрофические изменения в макуле (исход влажной формы ВМД).

Примечание.

* С использованием рекомендаций AREDS.

Миопическая ХНВ

Миопическая ХНВ (мХНВ) обладает рядом специфических признаков, отличающих ее от других подобных заболеваний, например от нВМД.

Для мХНВ характерны:

• молодой возраст пациентов;

• сопутствующие дегенеративные миопические изменения на глазном дне;

• малые размеры самого очага ХНВ;

• «классический» тип субретинальной неоваскулярной мембраны;

• минимально выраженный отек сетчатки;

• слабо выраженный геморрагический компонент в зоне поражения;

• выраженный положительный ответ на антиангиогенную терапию в виде значительного улучшения зрительных функций при минимальной кратности интравитреальных инъекций32.

Лечение мХНВ

- Anti-VEGF терапия32:

- Ранибизумаб (одобрен к применению при мХНВ в РФ с 2014 года).

- Афлиберцепт (одобрен к применению при мХНВ в РФ с 2017 года).

- Лазерная коагуляция сетчатки:

- Долгое время была единственным методом терапии.

- Эффективна только при экстрафовеальных поражениях22.

- Кратковременный эффект стабилизации остроты зрения22, 29, 30.

- Хирургия (удаление СНМ / транслокация макулы):

- Более не является предпочтительным методом терапии для большинства пациентов, поскольку существуют менее инвазивные способы лечения22.

- В редких случаях может быть эффективна при фовеальном фиброзе или при отсутствии ответа на другие виды терапии22.

- Фотодинамическая терапия (ФДТ):

- В прошлом стандарт терапии.

- Позволяет стабилизировать, но не улучшать остроту зрения22, 31.

Патогенез

Точный патогенез мХНВ на данный момент остается неизвестным, но существует несколько теорий22—28:

- Механическая теория:

- Прогрессивное/избыточное удлинение передне-заднего отрезка глаза.

- Образование «лаковых трещин».

- Дисрегуляция ангиогенных факторов (VEGF).

- Стимуляция секреции VEGF пигментным эпителием за счет механического растяжения глаза.

- Наследственно-дегенеративная теория:

- Генетически детерминированное развитие патологической миопии.

- Гемодинамическая теория:

- Диффузное истончение хориоидеи и нарушение ее перфузии.

- Развитие ишемии за счет снижения хориоидальной перфузии.

- Дисбаланс факторов ангиогенеза (VEGF).

Диагностика

- Осмотр глазного дна.

- Флюоресцентная ангиография:

- Основной метод диагностики мХНВ.

- Оценка стадии и активности мХНВ.

- Гиперфлюоресценция в ранней и промежуточной фазе и, в отличие от нВМД, минимальный ликедж в поздней фазе.

- Ангиография с индоцианином зеленым.

- Оптическая когерентная ангиография:

- Основной метод диагностики мХНВ.

- Гиперрефлективный очаг.

- Имеет ограничения в ряде клинических ситуаций при мХНВ (например, тонкая хориоидея и минимальный ликедж) → необходимо сочетать с ФАГ.

- Аутофлюоресценция.

Список сокращений:

AREDS — классификация по Age-Related Eye Disease Study;

VEGF — Vascular Endothelial Growth Factor, фактор роста эндотелия сосудов;

ВМД — возрастная макулярная дегенерация;

нВМД — неоваскулярная возрастная макулярная дегенерация;

ГА — географическая атрофия;

НЭ — нейроэпителий;

ПЭ — пигментный эпителий;

РАП — ретинальная ангиоматозная пролиферация;

РПЭ — ретинальный пигментный эпителий;

СНМ — субретинальная неоваскулярная мембрана;

ФАГ — флюоресцентная ангиография;

ФДТ — фотодинамическая терапия;

ХНВ — хориоидальная неоваскуляризация;

мХНВ — миопическая хориоидальная неоваскуляризация.

Список литературы

- Wet AMD Progression and Treatment poster; The Angiogenesis Foundation. https://angio.org/ Дата обращения: 28 августа 2019 г.

- Stuart, A et al. BMJ Open 2015;5:e007746.

- Miller DG & Singerman LJ. Optom Vis Sci 2006;83:316-325.

- Carneiro, AM et al. Ophthalmologica 2011;225:81-88.

- Gass JDM. Am J Ophthalmol. 1994;118:285-98.

- Freund KB, et al. Retina. 2010;30:1333–1349.

- Penn JS, et al. Prog Retin Ey e Res. 2008; 27: 331-71.

- Gulati N, et al. Br J Ophthalmol 2011;95:162-165.

- Oh H, et al. Inv est Ophthalmol Vis Sci. 1999;40:1891-8.

- Adamis PA & Shima DT. Retina 2005; 25:111-8.

- Cohen SY, et al. Ophthalmology 1996;103:1241–1244.

- Rapid diagnosis in ophthalmology, Retina by Rogers, AH, and Duker, JS. Series ed. Duker JS and Macsai MS. 2008;pp 16-18. Elsev ier Inc.

- Wong TY, et al. Am J Ophthalmol 2014;157:9–25.

- Spaide RF. Curr Opin Ophthalmol 1999;10:177–81.

- T.Y .Y .Lai et al. Retina 38:1464–1477, 2018.

- Silv a R. Ophthalmologica 2012;228:197-213.

- Gao LQ, et al. Arch Ophthalmol 2011;129:1199-204.

- Liu HH, et al. Ophthalmology 2010;117:1763-8.

- Curtin BJ, Karlin DB. Trans Am Ophthalmol Soc 1970;68:312-34.

- Hayashi K, et al. Ophthalmology 2010;117:1595-611.

- Neelam K, et al. Prog Retin Ey e Res 2012;31:495-525.

- Ohno-Matsui K, et al. Br J Ophthalmol 2003 87:570-73.

- Tong J-P, et al. Am J Ophthalmol 2006;141:456-62.

- Kim YM, et al. Eye 2011;25:937-46.

- Seko Y , et al. Inv est Ophthalmol Vis Sci 1999; 40: 3287–3291.

- Kobay ashi T, Ikuno Y . Br J Ophthalmol 2010; 94: 611–615.

- Aky ol N. Can J Ophthalmol 1996; 31: 113–119.

- Virgili G, et al. Cochrane DatabaseSyst Rev 2005;4:Art. No.:CD004765.

- Parodi MB, et al. Arch Ophthalmol 2010;128:437-42.

- Blinder KJ, et al. Ophthalmology 2003;110:667-73.

- Mitry D, et al. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2012;250:3-13.

- А. Г. Щуко, Н. В. Зайцева, Т. Н. Юрьева и др. Влияние иммунологических факторов на механизмы формирования миопической хориоидальной неоваскуляризации. Вестник офтальмологии. 2016;132(5): 5-14.

11439823/RAN/DIG/06.25/0