分子標的薬による肺がん治療のチーム医療

分子標的薬治療の副作用マネジメントにおける看護師のかかわり

~外来看護師の視点から~

| 監修 静岡県立静岡がんセンター がん看護専門看護師 河村 奈緒 先生 皮膚・排泄ケア認定看護師 松本 美穂 先生 |

静岡県立静岡がんセンターは、県内のがん診療を担う中核的な病院である。分子標的薬による自宅での内服治療が増えたことで、副作用の早期発見や対処の多くが患者自身に委ねられることとなり、患者教育が一層重要になっている。ここでは外来看護師からみた分子標的薬の副作用マネジメントやセルフケア支援に加えて多職種協働の必要性について、当院の呼吸器内科での取り組みに焦点をあて紹介する。

初診から治療開始までの看護師のかかわりと多職種によるサポート

当院の呼吸器内科には専門医9名、外来看護師8名が在籍し、担当薬剤師6名とともに、1日平均4~6例の初診肺がん患者、年間300例に及ぶ新規の肺がん患者の診療にあたっている。その300例のうち半数はⅣ期である。

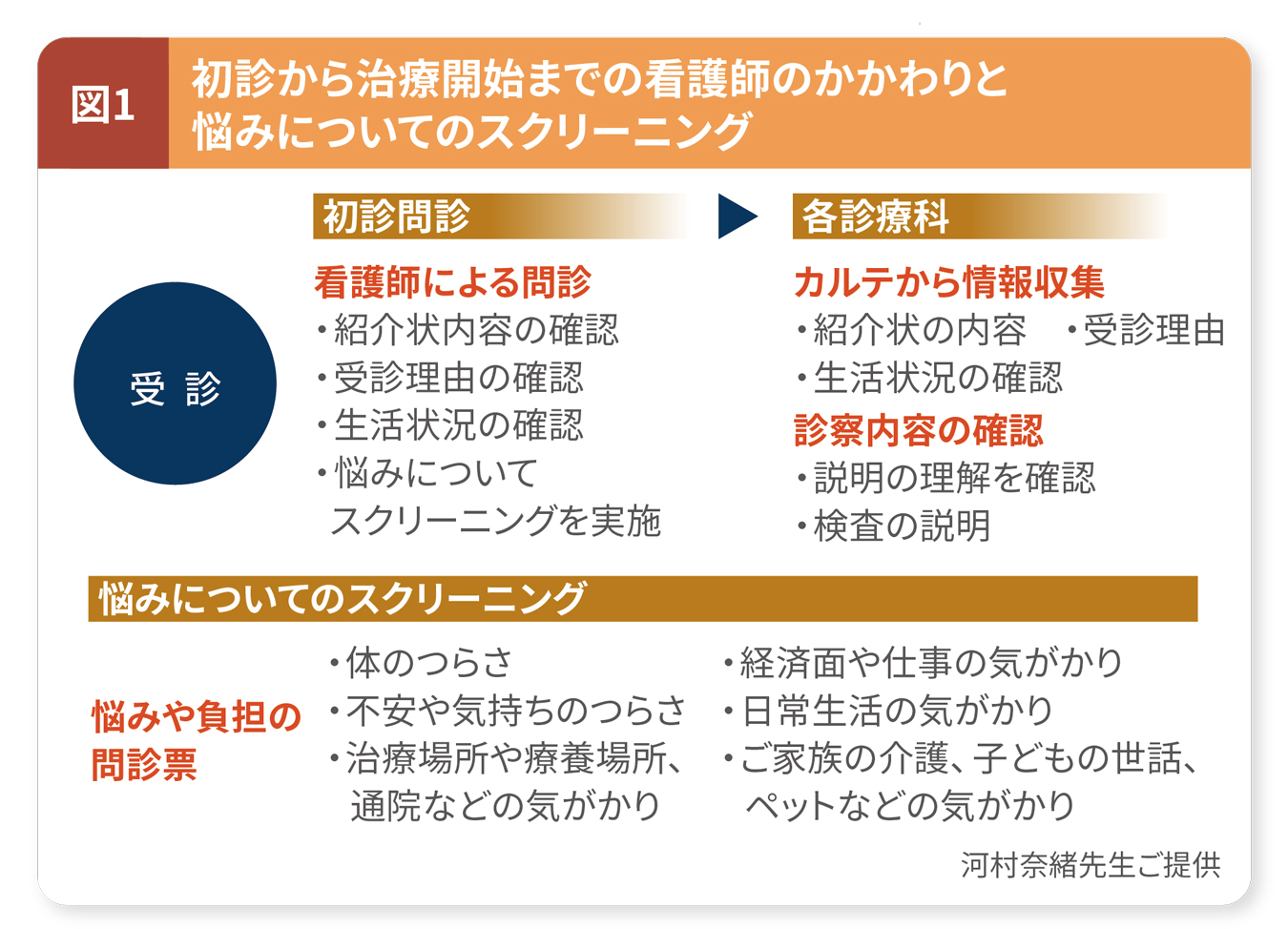

初診時(図1)は、まず初診問診を担当する看護師が紹介状の内容や受診の理由、生活の状況、周囲からのサポート状況を確認する。その際、心身のつらさ、治療や生活面での気がかりといった悩みに関するスクリーニングも実施する。こうした情報は、特に分子標的薬が開始になれば、患者によるセルフケアは必須となるため、専門職の介入を治療方針決定前から検討する上でも有用と考えている。また、患者が治療を安全に受けるためには家族などのサポート者が近くにいることも重要となる。診察時には外来看護師がカルテから初診問診の内容を再確認し、必要な場合は初診問診担当看護師から患者情報を直接口頭で受けることもある。診察後、外来看護師は患者に対して、医師の説明についての理解の確認や検査の説明を行う。

なお、悩みのスクリーニングで聴き取った内容は事前に関係部署へ提供・共有される。さらに、初診時の様子から、病状の受け入れが困難あるいは治療方針に迷いがある、患者・家族間で治療方針への意向が異なる、患者・家族の不安が強い場合は、専門看護師や認定看護師が診察に付き添い意思決定支援を行う。身寄りのない高齢患者の意思決定は医療ソーシャルワーカーのサポートを得ながら行う。ちなみに、このスクリーニングは初診時だけでなく、治療開始時、入院時、積極的ながん治療を行わないベスト・サポーティブ・ケア導入時などの患者の状況が変わる場面で実施し、患者が抱える悩みの網羅的な把握に努めている。

治療開始時および治療中における看護師のかかわり

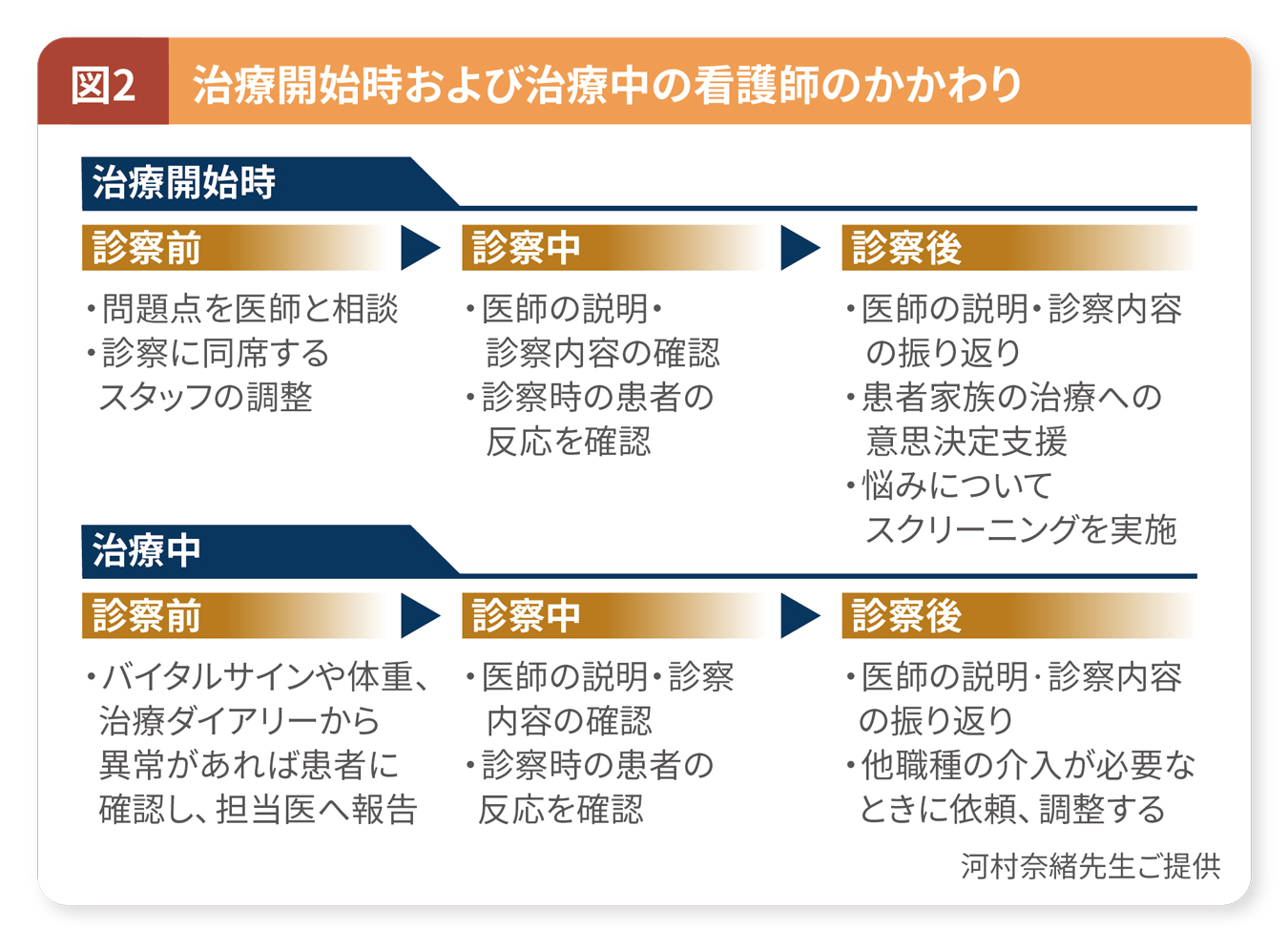

治療開始時は、診察前に医師と外来看護師で問題点を共有し、看護師は必要に応じて診察に立ち会い、看護師の視点から患者の反応や理解度を確認する。そして診察後、患者に対して診察内容で理解できなかった部分を補足説明するとともに、悩みについてのスクリーニングを行って前回からの変化や新たな悩みの出現を確認し、必要時は専門職の介入を検討する(図2)。

分子標的薬をはじめとする抗がん剤の内服治療が始まれば、次の受診時には外来看護師が必ず患者に問診を行う。肺がん患者は、高齢の方も多く、内服管理が難しかったり、薬の作用を理解して自分で判断して内服することは難しかったりする。そのため、抗がん剤だけではなく、支持薬もうまく使えずに症状コントロールが困難となる場合もある。「内服は正しくできたか?」、「副作用の症状は出ていないか?」を確認し、これらの情報を事前に医師に伝える。診察後、患者とともに医師の説明・診察内容を振り返り、理解がなかなか進まない場合は薬剤師に服薬指導を依頼する。また、家族にも薬剤管理を依頼し、家族がいない患者には訪問看護師の導入などを検討する(図2)。

MET阻害剤による副作用の症状マネジメントと「情報処方」冊子の活用

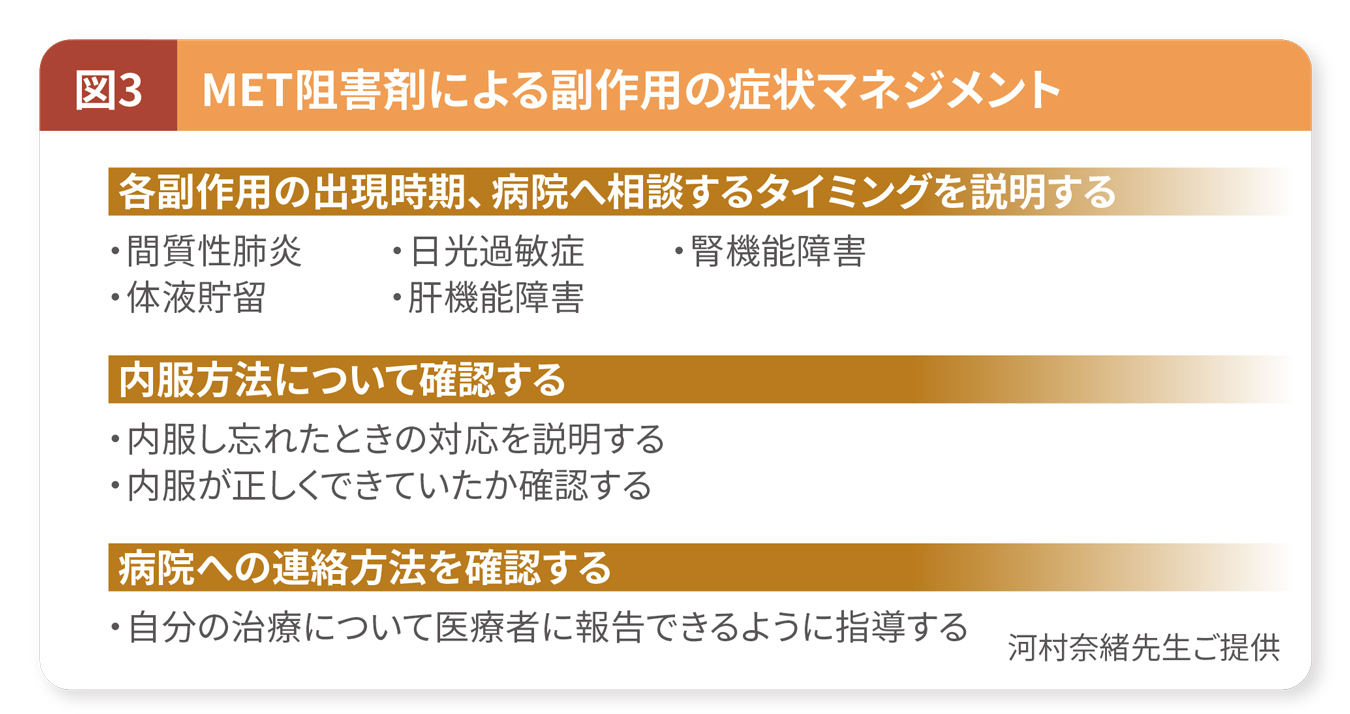

MET阻害剤を例に、その副作用マネジメントを紹介する。診察後、看護師は医師から受けた説明内容を患者と振り返りながら、病院へ相談するタイミング、内服方法や病院への連絡方法を併せて確認する(図3)。しかし、症状出現時に適切なタイミングで病院に連絡が入ることは決して多くない。

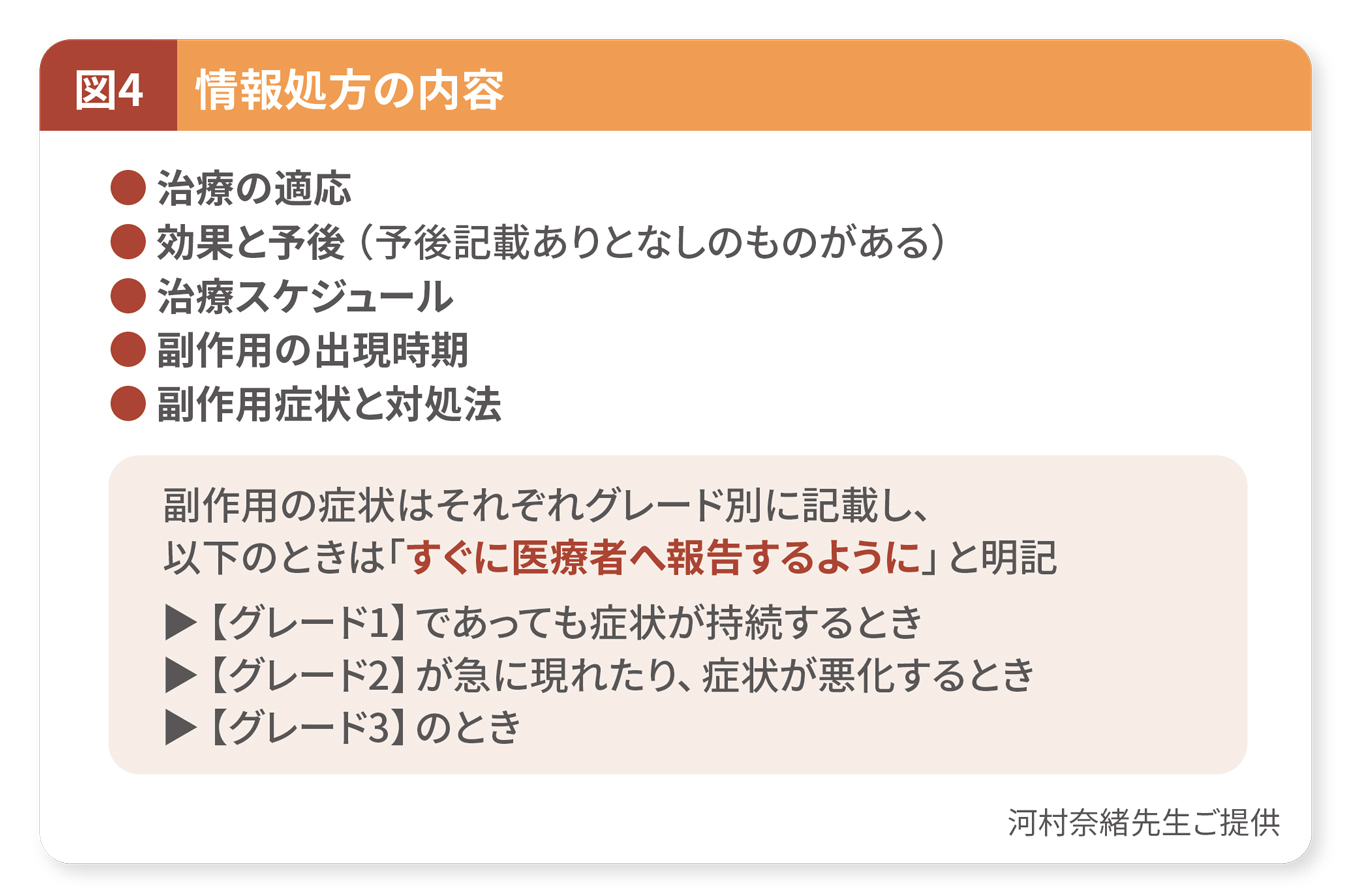

そうした場合に活用しているのが「情報処方」による説明である(図4)。これは当院が独自に作成した治療内容に関する冊子で、患者・家族が知りたい・知っておくべき情報の的確な提供を目指したものである。本冊子はレジメンごとに準備しており、治療の適応や効果、用法、治療スケジュールをはじめ、副作用の種類、程度、出現時期、その対処と工夫などを記している。特にMET阻害剤の場合は、副作用の説明として間質性肺炎の咳が出る、息切れする、発熱などの症状や皮膚障害の出現時期と対処方法、出現率の高い体液貯留の脚がむくむ、腕が腫れぼったいなどの症状について情報処方を用いて説明する。患者自身で予防が行える皮膚障害に対しては、積極的に保湿を行うことが有効であることを説明する。また、すぐに医療者に報告すべき状況を目立たせ、「気になる症状が出たとき、変化がみられたときはこの冊子を確認して病院に連絡する」よう指導している。医師、薬剤師、看護師などの全スタッフが本冊子を用いることで多職種間で共通認識を持つことができ、患者も一つの冊子を利用することで混乱が生じにくくなっている。

このほかに、製薬会社が提供する治療ダイアリーを患者に渡して自宅での体調を記録するように指導し、来院時に持参してもらいその内容を医師、看護師で確認・把握している。

看護師が行う症状マネジメントのポイント

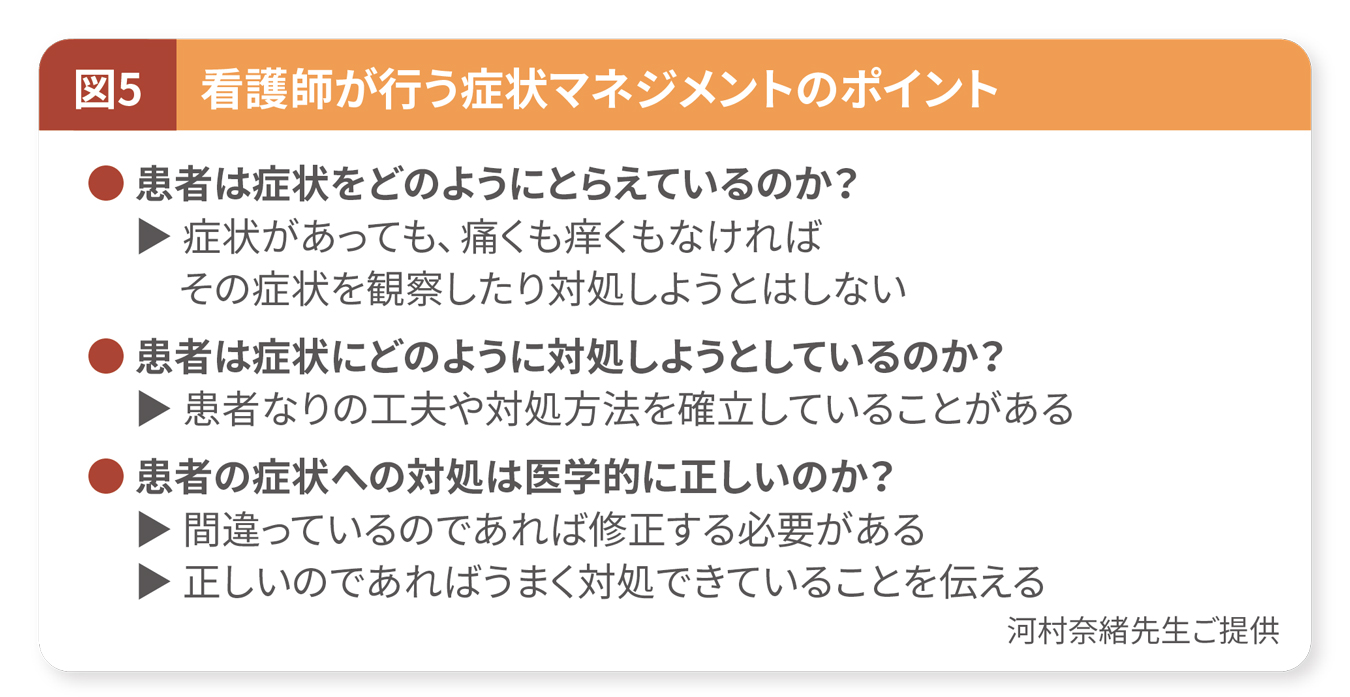

症状出現の有無の確認は重要であるが、症状があっても訴えない患者もいる。患者がどのように症状をとらえているのかを、看護師は外来で尋ねるようにしている。患者から症状を訴えない理由はそれぞれであるが、看護師から、「生活で変わったことはなかったか?」などと質問し、日々の生活の変化を観察する。「転びやすくなった」とか、「最近足が重たい」と打ち明ける患者もおり、よく見るとむくみの症状に気づくことがある。むくみがあると皮膚が傷つきやすくなること、それを防ぐためにこまめに保湿をしていくこと、爪を短く整えておくこと、肌触りのよい素材の衣類を選び皮膚を保護していくことを提案していく。また、症状に対して患者独自で対処・工夫している場合もある。そうした工夫を認めることも大切である。ただし、医学的に適切かどうかは看護師の視点で確認し、間違っている場合は修正する必要がある(図5)。

外来看護師への教育の必要性と効果的な進め方

症状マネジメントは患者教育だけにとどまるものではない。当院では外来で内服による分子標的薬治療を受ける患者の教育は医師と看護師が行っており、また、電話による症状相談は外来看護師が対応している。そのため、患者からの相談内容をアセスメントし、医師に的確に報告するためにも、看護師への教育の必要性は高まっている。ただ、外来看護師は子育て世代が多く、勤務時間も短いため、学習時間の確保が難しいといった問題がある。そこで当院では、勤務時間内に短時間の勉強会を複数回に分けて実施するといった工夫や、興味・関心を高めるような実際に対応した症例から学びにつなげる教育、リンクスタッフの育成などを専門看護師や認定看護師を中心に行っている。また、時間が経過してもケア内容が継続できるように、ケア方法やその根拠を明確に記載するように心がけている。

こうした教育体制により、分子標的薬の副作用や症状マネジメントの理解と実践能力の向上につながっていると考える。