■MS症状のモニタリング

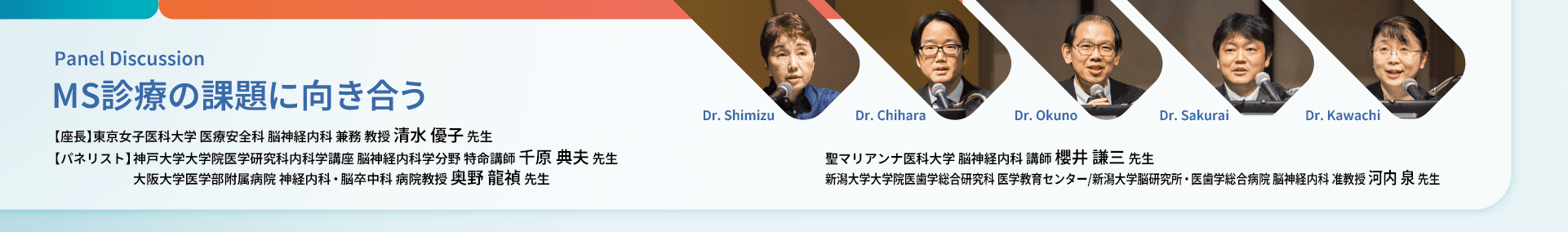

清水 多発性硬化症(MS)患者さんの症状の進行をモニタリングするために、どのような検査や診察上の工夫をされていますか?

千原 臨床的な再発を見逃さないことが最も大事で、患者さんに症状を詳しく尋ねて再発かどうかを確認します。その際、患者報告アウトカム(PRO)を活用することで、医師に伝えにくい疲労感や排泄の問題なども把握するよう努めています。また、MRIで無症候性の再発を確認するとともに、高次脳機能も評価するようにしています。

櫻井 進行を評価するツールを持ち合わせていないので、患者さんの声を拾うしかないと思っています。歩行時間など、日常生活の細かい変化に注目しています。PROのほか、今後はパーソナルヘルスレコードがデジタルバイオマーカーになると期待しています。

奥野 先生方と同じで、患者さんの話を丁寧に聞くことに尽きます。最初に家庭生活、仕事・学校での生活などを詳細に把握し、それを基準に変化を評価するようにしています。

河内 ご家族など、ケアギバーの方々の意見も参考にします。また、認知機能にはSDMT(Symbol Digit Modalities Test)やBRBN-T(Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Test)を用いて、注意力や情報処理速度を確認するようにしています。

■診察時間の有効活用

清水 短い診察時間を効果的に使うために実践されていることは何ですか?

櫻井 PROアプリなどを利用することで、患者さんの症状を事前に把握でき、時間短縮に役立つ可能性があります。一方で、情報が増えるため診察時間が延びるリスクもあります。そこで、コメディカルと受診予定の患者さんに関する事前打ち合わせを行っています。

奥野 診察前に歩行時間を測ってもらうなど、準備をして臨みます。また、診察室に入ってきたときの患者さんのwell-beingを観察し、元気なら診察を短くすることもあります。

河内 多職種連携により看護師や薬剤師からの情報をすぐに収集できる環境を整備すること、また日本は他国と異なり、頻回に診察するスタイルですから、必要に応じて診察時間を調整することが重要です。また、奥野先生のお話にもありましたが、診察室に入ってきたときの患者さんの様子、印象を瞬時にキャッチして、診察に活かしています。

千原 私も、患者さんが何か言いたい様子のときには、「この先生は話を聞いてくれる」という印象を持ってもらうよう、しっかり話を聞きます。制度面については難病相談センターも利用してもらうなど、話したい内容によって棲み分けをしています。

■患者の日常生活への影響の把握

清水 疾患が患者さんの日常生活にどのように影響しているかを把握するために、実践されていることはありますか?

河内 患者さんが社会の一員として活動していけるか、社会的認知(social cognition)を評価し、仕事・学校でトラブルがないかをしっかりとキャッチします。そして、対話を通じて患者さんの自己肯定感を高めるよう努めています。

奥野 最初に患者さんのライフスタイルをしっかり把握しておくと、どのように影響を受けそうかを推測できます。再診時には、そこに重点を置いて話を聞くようにしています。

千原 患者さんとの会話だけではなく、ご家族や職場の方から話を伺うときも、常に障害進行が進んでいないかという視点に立って物事をみるようにしています。

櫻井 雑談でも少し深掘りすると、患者さんが抱えている問題や症状を引き出せることがありますね。

河内 会話のキャッチボールが上手くできるようになると、困っていることを話してくれる機会が増えます。電子カルテに目を向けがちですが、患者さんの目を見て話すよう心がけることが大切です。

■進行の評価

清水 明らかな再発がない場合、進行を捉える脳萎縮・認知機能検査をどのように実施されていますか?

奥野 MRIでは診断初期と直近の画像を比較し、萎縮が進んでいないかをその都度チェックします。認知機能検査は、先ほどの河内先生のお話にありましたSDMTやBRBN-Tを用いています。患者さんの体調によっても変動することから解釈の難しさがあるため、最初に何回か検査しておき、その範囲で良し悪しを評価し、数値だけで判断しないようにしています。その際、患者さんのwell-beingも考慮するようにしています。

河内 進行をキャッチするにはやはり古典的なMSの3徴に注意を払い、診察室に入ってきたときにふらつきがないかなどを確認します。また、social cognitionについては、臨床心理士等を含めた多職種連携での協働をさらに強化していく必要があると思っています。

千原 1年毎に検査して経過をみていても、実際に進行を捉えることは難しいため、1回の検査結果を鵜呑みにしないように心がけています。SDMTやMRI、症状なども合わせ、総合的に進行の有無を把握しているのが現状です。

櫻井 経時的なフォローは難しいため、最初に脳画像解析プログラム「icobrain」を用いて、情報を共有して治療強度を緩めないようにしています。

■医療の均てん化

清水 専門医の偏在が課題としてある中、医療の均てん化のために何か取り組んでいることはありますか?

千原 講演会等の啓蒙活動、各診療科との合同カンファレンス、e-コンサルの活用を進めています。

奥野 MSの非専門医から紹介された患者さんは、当院での治療で軽快したらなるべく紹介された病院に返して、どうよくなるかを実感してもらい、継続治療もしていただくようにしています。

櫻井 e-コンサル、オンライン診療、SNSを活用して専門家のところへ患者さんを誘導する、この3点が有用かと思います。

河内 地域の先生と患者さんの関係性を維持することが最も重要で、その上で専門医が支援することで患者さんに最適な治療を提供する体制を構築していくことが求められていると考えています。

ご所属、ご講演内容については2024年12月作成時点のものです