high efficacy DMTによる早期介入の意義

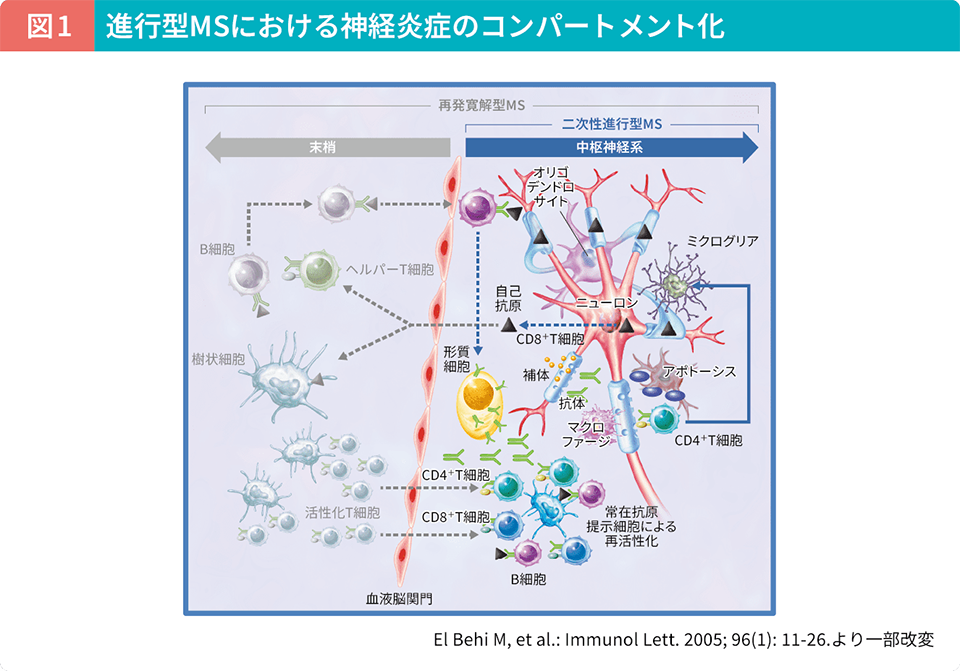

多発性硬化症(MS)患者はほぼ100%がEpstein-Barrウイルス(EBV)に感染している。進行型MSにおいては、EBVに感染した自己反応性B細胞が脳内に浸潤し、自己抗体を産生してミエリンを攻撃、さらには軟膜下に生着して増殖し、他の免疫細胞と一緒に異所性リンパ濾胞様構造を形成して自己抗体やケモカイン、サイトカインを放出する。これにより、アストロサイトの機能不全やミクログリアの活性化を招き、神経障害を引き起こす。

進行型MSでは、脳内に炎症細胞が閉じ込められたまま炎症が進行していく「神経炎症のコンパートメント化」が起こっている1,2)(図1)。しかし、現在使用されているMS治療薬はすべて末梢で作用するため、脳内に入り込んだEBVによって繰り返される炎症には対処できない。そのため、有効性の高い疾患修飾薬(DMD)をできるだけ早期に開始することが重要である。

海外のMSレジストリをレトロスペクティブに解析した結果、high efficacy therapy(ナタリズマブなど。日本未承認薬を含む)のDMDの導入時期が遅くなると、障害進行の抑制が難しいことが示唆された3)。

日本および海外のガイドラインでの早期介入に関する見解

日本神経学会の「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023」では、再発寛解型MS(RRMS)患者の診断早期にナタリズマブないしオファツムマブで治療を開始することについてはエビデンスが不十分で、推奨の強さは2(弱い)としながらも、再発頻度やMRI活動性が高い、さらには総合障害度スケール(EDSS)が高い、脳萎縮が強い場合には、予後不良因子、進行性多巣性白質脳症(PML)の発症リスク、患者の利便性・価値観などを十分勘案した上で、これらの薬剤を選択することになると思われると解説されている4)。さらに別の項では、DMDの開始時期について、DMDの効果を最大限に発揮できる機会を逃してしまう可能性があるため、予後不良と考えられる患者では、有効性の高いDMDから開始することが望ましいと記載されている5)。予後不良因子には、高年齢、男性、喫煙、併存症あり、再発頻度が高い、初発時に複数の症状がある、脳幹/小脳/脊髄での発症、認知機能障害あり、T2病巣が5つ以上、造影病巣ありなどが挙げられている6)。

再発を伴うMSに対してオファツムマブ継続投与で再発を抑制し、NEDA-3達成率は90.4%

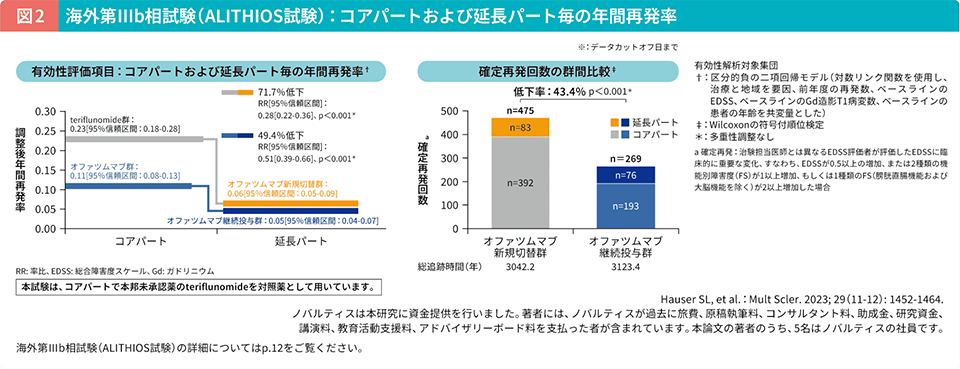

オファツムマブに関しては、再発を伴うMS患者を対象に有効性および安全性を検討したALITHIOS試験延長パート(最長4年)の結果が2023年に報告された7)。年間再発率はオファツムマブ継続投与群で0.05(コアパートより49.4%低下)、オファツムマブ新規切替群で0.06(同71.7%低下)であった(図2)。1スキャンあたりのガドリウム(Gd)造影T1病変数(平均)はオファツムマブ新規切替群、オファツムマブ継続投与群ともに0.01であった。さらに、NEDA(no evidence of disease activity:疾患活動性が認められない状態)-3達成率は、延長パート1年以降でオファツムマブ継続投与群では90.4%、オファツムマブ新規切替群で86.4%であった。再発は概ね抑制されていると示唆されるが、EDSSに基づく3ヵ月持続する障害増悪(3mCDW)が認められるまでの期間においては、48ヵ月時点の累積イベント発生率はオファツムマブ継続投与群で19.1%、オファツムマブ新規切替群で23.1%と再発は抑制されたものの、オファツムマブ新規切替群では慢性的な炎症により「再発に関連しない障害進行(PIRA)」が存在していることが示唆される。

PIRAや脳萎縮、認知機能の評価方法とは

PIRAは進行が非常に緩やかであると、医師も患者もなかなか気がつかない。PIRAの評価は基本的にEDSSで行うが、EDSSは評価者によって点数にバラツキが生じてしまう欠点がある。このバラツキをなくすために、最近の治験ではNeurostatus(https://www.neurostatus.net/ 2024年6月閲覧)による評価法が採用されている。機能別障害度 (FS) の点数の付け方はほぼ同じであるが、各項目の評価基準が細かく規定され標準化しやすくなっている。Multiple Sclerosis Functional Composite(MSFC)では、上肢機能(9-HPT)、歩行機能(T25FW)、認知機能(PASAT)の3つを総合的に評価する。症状の変化を数値化して他覚的に捉えることができる。ただし、日常診療でMSFCを評価することは難しく、リハビリテーション科の協力が必要になる。患者自身にも、日常生活における動作の変化をできるだけ数値化して確認してもらうとよい。

脳萎縮は病初期から認められ、再発や進行が抑制されていると考えられる患者でも実は脳萎縮が徐々に進行し、認知機能に影響を及ぼすことがある。脳MRI画像での目視での評価は難しく、脳画像解析プログラムで定量解析を行うのがよい。網膜神経線維層(RNFL)厚は脳萎縮と相関性を示すことから、眼科で光干渉断層計(OCT)を用いて評価してもらうとよい。

MSの認知機能評価に汎用されているBrief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis(BICAMS)は、1回あたりの施行に15分を要し、版権の問題もあるため、日常診療で用いるのは難しい。簡便に行えるのは、Symbol Digit Modalities Test(SDMT)であり、注意や集中、情報処理のドメインを評価できる。SDMTを基に開発されたProcessing Speed Test(PST)は、タブレット端末を用いた認知機能評価で、要する時間は2分である。年齢や教育歴を調整したz-scoreが算出され、健常人と比較ができるため、年1回程度実施すると認知機能の変化を捉えやすい。

1)El Behi M, et al.: Immunol Lett. 2005; 96(1): 11-26.

2)Bar-Or A. Semin Neurol. 2008; 28(1): 29-45.

3) He A, et al.: Lancet Neurol. 2020; 19(4): 307-316. 著者には、過去にノバルティスが個人的な報酬、研究助成金等を支払った者が含まれています。

4) 日本神経学会監修:多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023. 医学書院, 2023, p.114.

5) 日本神経学会監修:多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023. 医学書院, 2023, p.158.

6) Van Wijmeersch B, et al.: Front Immunol. 2022; 13: 991291.

7) Hauser SL, et al.: Mult Scler. 2023; 29(11-12): 1452-1464.

ノバルティスは本研究に資金提供を行いました。著者には、ノバルティスが過去に旅費、原稿執筆料、コンサルタント料、助成金、研究資金、講演料、教育活動支援料、

アドバイザリーボード料を支払った者が含まれています。本論文の著者のうち、5名はノバルティスの社員です。

ご所属、ご講演内容については2024年12月作成時点のものです