Q1 施設の特徴と急性冠症候群(ACS)患者さんの最近の傾向について教えてください。

当院は名古屋市の東部とその周辺地域を診療圏とする基幹病院として、24時間365日対応可能な循環器診療体制を整えています。カテーテル治療を中心とした高度医療を提供するとともに、冠疾患集中治療室(CCU)を備え、重症例にも迅速に対応可能です。ACSについては、病院到着から再灌流まで(Door-To-Balloon Time:DTBT)を90分以内に行うことを徹底すると同時に、心筋にやさしい再灌流を実現することを心がけています。心筋を考慮しない再灌流は、慢性心不全につながることがあるからです。

ACS患者さんの最近の傾向としては、地域住民の高齢化やカテーテル治療の進歩に伴って90代など超高齢の患者さんが増えている一方、食生活の欧米化に伴い30代の患者さんもみられ、年齢層は高齢に移行しつつも幅が広がっています。

Q2 ACSの患者像や治療の課題について教えてください。

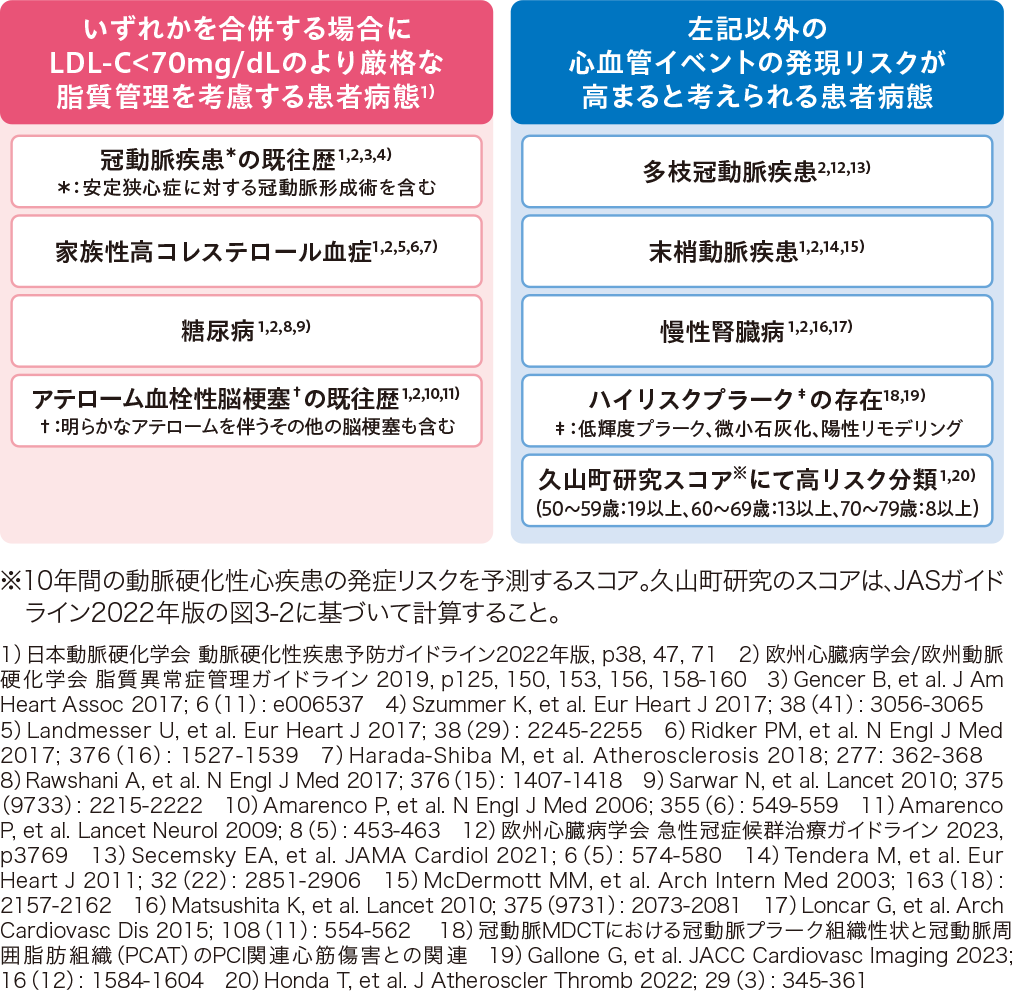

若年のACSは、食生活が乱れたり運動不足になりがちな運転業務に従事する方や単身者など生活習慣を要因とする患者さんが多いです。また、60歳未満の若年ACS患者さんの7.8%が家族性高コレステロール血症(FH)を併発しているという報告もあり1)、遺伝的要因も重要な病因の一つとして注目されます。併存疾患としては糖尿病や脂質異常症が多く(図1)、高齢者では腎機能障害もよくみられます。

治療の課題としては心原性ショックの予後改善と、発症から来院までの時間(Onset-To-Door Time:OTDT)の短縮が挙げられます。OTDTの短縮のためには、症状を自覚した際の早期受診を促す患者さんへの啓発に加え、効率的な搬送システムやセンター化の実現が求められます。

図1 心血管イベントの発現リスクが高いと考えられる患者像

Q3 ACS患者さんの再発予防のためのリスクファクター・疾患管理の実際について教えてください。

若年層の血圧管理では、収縮期血圧が正常範囲内であっても、拡張期血圧が高値の場合に注意が必要です。これは血管の弾性力により収縮期血圧の上昇が抑制されている状態であり、放置すると加齢に伴う弾性力の低下により将来的に収縮期血圧の上昇を招く可能性があるからです。

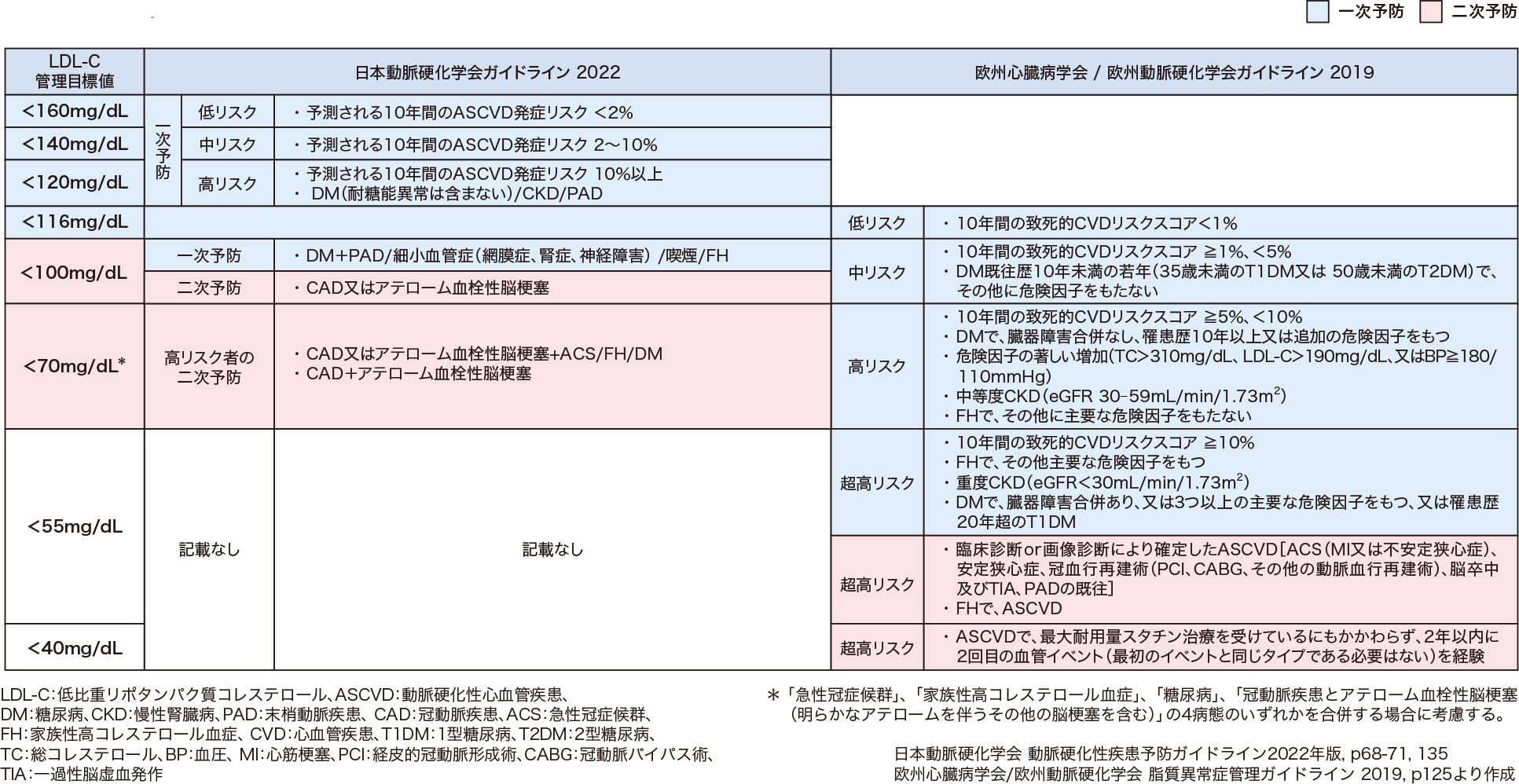

脂質管理については脂質低下薬による介入を行い、適宜LDL-Cを測定しながら治療薬を見直し、『急性冠症候群ガイドライン(2018年改定版)』2)や『動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版』3)でACSの二次予防における目標値として考慮されているLDL-C 70mg/dL未満*を目指します(図2)。

糖尿病管理は耐糖能異常段階や膵臓機能、動脈硬化の進行度に応じ、適切な薬剤選択や体重管理を行います。患者さんの病態によっては糖尿病の専門医に相談や依頼をすることもあります。

動脈硬化性病変がベースにある疾患は完治することがないので、予防や治療は長期にわたります。したがって、患者さんの治療へのモチベーションの維持や行動変容、医療者との信頼関係の構築が大事です。そのためには、患者さんご自身が病態や治療について十分に理解し納得することが必要ですので、説明には時間をかけるようにしています。

*「急性冠症候群」、「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」、「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞(明らかなアテロームを伴うその他の脳梗塞を含む)」の4病態のいずれかを合併する場合に考慮する。

図2 国内外ガイドラインの脂質異常症の管理目標値(海外データ)

Q4 ACS治療の更なる充実のために今後必要と考えられる取り組みについて教えてください。

ACSの急性期においては、ターニングポイントの見極めが非常に重要です。特に重症例では、ターニングポイントが日単位ではなく時間単位で訪れ、悪化が急速な場合は命に関わってきます。このクリティカルな局面で専門医が不在なために救命率が低下するといったことのないよう、常に医療の質を担保できる組織体制の構築が重要だと考えています。

1)Ohmura H, et al. Int Heart J 2017; 58(1): 88-94

2)日本循環器学会 他 編:急性冠症候群ガイドライン2018改訂版.日本循環器学会,2018

3)日本動脈硬化学会 編:動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版.日本動脈硬化学会,2022